材料を荷揚げする際に用いられるナイロン製の吊具。べルトスリング。熱や鋭利な物には弱いので、つり荷によっては使用できない。薄板でできた屋根材の荷揚げを行う時は、つり荷が滑らぬよう注意する。

GLOSSARY

材料を荷揚げする際に用いられるナイロン製の吊具。べルトスリング。熱や鋭利な物には弱いので、つり荷によっては使用できない。薄板でできた屋根材の荷揚げを行う時は、つり荷が滑らぬよう注意する。

基準法では、火災による加熱が始まってから5分間は燃焼したり変形しないこと、有毒ガスや煙が発生しないことを条件にしている。

機械などの組立に使用される緊結部品のひとつ。ボルトと対で使用する部材。一般的には六角形の六角ナットを指す。Uナット、ハードロックナット等のゆるみ止め機能が付加された物がある。ステンレス製のナットの場合、インパクトレンチなどを使用して締め付けると、「焼き付き」を起こし動かなくなるので、手工具を使用するか、ゆっくりとまわす、焼き付き防止剤を使用する等の対策を行う。

取り外せなくなったナットを切断して取り外すための工具。工具の特性上、作業スペースがないと使用できない。

ランヤードを2本取り付けた安全帯を使用し、掛け替え時の墜落を防止する安全確保の手法。常に2本同時に使用するということではない。ランヤードによっては通常使用する「主ランヤード」と掛け替え時に使用する「補助ランヤード」がある。日本とも同様の物の場合使い分けはない。胴べルトタイプ、ハーネスタイプとで使用するランヤードが変わるので注意する。

障害物などによって仕上面に直接墨出しが出来ない。また壁などの出来てしまい芯墨がわからなくなってしまう場合に、目的の場所より一定の距離を離して平行に出した墨。

建築現場などで用いる手押しの一輪車のこと。

温度 の変化によって物体の長さが伸縮すること。

屋根の場合、板鳴りやビス抜けの原因になったりもするため長尺屋根には濃色を避けることが望ましい。

物体間を熱が移動する現象のこと。温度差がなければ移動は起こらない。熱は高温から低温に移動する。

物質の熱の伝わりやすさを表す値。数値が高いほど熱が伝わりやすく、熱しやすく冷めやすい。

一般的に個体、液体、気体の順に熱伝導率は高くなる。断熱材はこの気体を閉じ込めて熱を伝わりにくくする。

鉄の場合:84(W・m-1・K-1)、アルミ:236

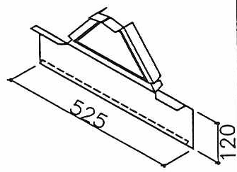

軒先とは、屋根の先端の部分をさし、建物の壁面より外に突出している部分を「軒」という。軒の「出」は長いほど良いが、長すぎると座屈が生じる。屋根の品種によって「許容軒出寸法」は変わる。耐力計算が必要。

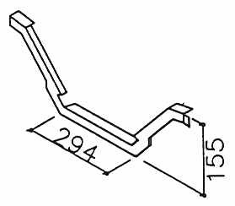

折板の先端を厚く見せるために、折板形状に沿って取り付ける部品。建物の重厚感を演出するもので、排水機能の向上につながるものではない。

折板屋根では外壁の最上部には折板の断面の形に相当する台形の隙間が残ることになるため、その隙間をふさぐ部品。

折板屋根では外壁の最上部には折板の断面の形に相当する台形の隙間が残ることになるため、その隙間をふさぐ部品を「軒先面戸」といい、そのうち下に「見切」と呼ばれる水切状のものが一体となったものを「軒先見切面戸・軒先見切付面戸」という。

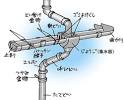

屋根の軒先に連続して設け、屋根の雨水を受けて竪樋まで導く機能を持つ。鋼板を加工した大型のものから、塩ビ製の既製樋がある、既製樋の形状は角型と丸型が主だが、住宅用ではデザイン性に優れたものも多く出されている。素材は耐酸被覆鋼板(谷コイル、エスロコイルなど)を加工したものや鉄芯入りの塩ビ製品(KMEW、セキスイなど)と、カラーガルバリウム鋼板や銅板の規格品など、必要な排水量や耐候性によって様々な仕様が選択可能。

(同)樋(とい)、雨とい

軒先の壁から跳ね出した部分を軒というが、その場所の見上げ部を軒天という。軒天と取り合う部材の端部に取り付ける部材を「軒天水切・軒天見切」と呼ぶ。

入母屋造りの屋根や方形・寄棟の屋根の四隅の部分を上方に反り上げることをいい、社寺建築によく見られる構造。

(日本金属屋根協会用語集より)

幅や深さを計る測定器。ノギスはドイツ語。最近のデジタルノギスでは100分の1mmまで計測できるものもあるが、精度はマイクロメーターに劣る。

屋根を葺く下地とするために、タルキの上に貼る板。鉄骨造ではリップ溝形鋼を母屋下地(=タルキ)に木毛セメント板等を貼り、改質ゴムアスファルトルーフィング等で絶縁した後に金属屋根等で仕上げる。積雪荷重など正圧に対する強度は野地板の硬さと母屋下地ピッチによって決まる。野地板には「杉板」や「コンパネ」などが用いられるが金属屋根の場合「木毛セメント板」「硬質木片セメント板」等が用いられるが、踏み抜き等の災害撲滅のため硬質木片セメント板を用いる方が良い。