屋根のリフォームにはさまざまな方法がありますが、その中でも既存の屋根を生かしながら耐久性や防水性を高めるのが屋根カバー工法です。カバー工法は現在の屋根を剥がす必要がなく、工期短縮や廃材の処分費を抑えられる特徴があります。さらに、防水シートを重ねる工法の場合は雨仕舞が強化され、遮音性能や断熱性能も向上します。こうした点から、コストと機能性のバランスを重視する方に選ばれるリフォーム方法の一つです。

この記事では、屋根カバー工法の基本的な仕組みや、施工が可能な屋根・できない屋根、メリットとデメリットの詳細、さらに費用や施工時期など幅広い側面を解説していきます。葺き替え工事との比較ポイントや、雨漏り対策における具体的な活用法、施工手順、業者選びのコツについても触れます。屋根リフォームを検討されている方が抱える疑問を解消し、理想的な施工方法を選ぶための参考として役立てていただければ幸いです。

屋根カバー工法の基礎知識

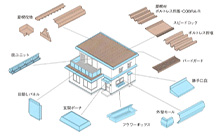

まずは屋根カバー工法がどのような工法で、どのような特徴を持つのかを解説します。屋根カバー工法は、既存の屋根を撤去せずに新しい屋根材を重ねるため、解体工事を最小限に抑えることができます。さらに既存の屋根材が下地の役割を果たすため、下地の状態が良ければ防水性能の向上と工期短縮が同時に実現しやすいです。比較的大きな音が出にくく、生活への負担を減らせる点も注目されています。こうしたメリットから、近年はスレート屋根や金属屋根を中心に幅広く採用されるリフォーム方法として人気を集めています。

カバー工法の仕組みと特徴

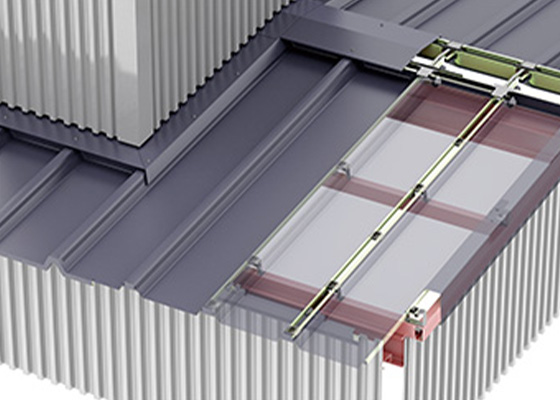

カバー工法ではまず、既存屋根の上に防水シートを敷き込んでから新しい屋根材を取り付ける工法や、嵩上げ金物を取付けて新しい屋根材を取付ける工法などがあります。従来の屋根を丸ごと剥がさないため、解体にかかる時間や労力を軽減できるのが大きな特徴です。さらに、元の屋根と新設屋根の二重構造になることで、遮音性や断熱性も高まるケースが多いです。

差し込み葺きとの違いに注意

差し込み葺きは、既存の屋根材の隙間に新たな屋根材を挿入して部分補修する手法です。屋根全体を覆うカバー工法と異なり、防水性能の向上が十分に期待できない場合もあります。雨漏りを根本的に改善するには、屋根の全体的な保護が必要となるため、部分補修だけでは限界があることを理解しておきましょう。

ガルバリウム鋼板・エスジーエル鋼板などの主流素材

カバー工法で使用される屋根材の中でも、ガルバリウム鋼板は軽量かつ錆びにくい点が高く評価されています。近年登場したエスジーエル鋼板は、ガルバリウムをさらに進化させた素材で、より優れた防食性や耐久性を持ちます。いずれも金属系屋根材となるため、スレートより軽量で耐候性にも優れ、長期的な維持コストの削減が期待できるのが魅力です。

屋根カバー工法が施工できる屋根・できない屋根

カバー工法はさまざまな屋根材に対応できますが、すべての屋根に適用できるわけではありません。

カバー工法はスレート屋根や金属屋根に向いている工法として広く候補にあがります。しかし、既存屋根に大きなキズ・サビなどのダメージや、瓦屋根のように屋根材自体が高重量の場合は向かないケースが多くなります。施工前には必ず既存屋根の状態を専門家がチェックし、可能かどうかを判断するための調査が重要になります。

施工可能なスレート屋根や金属屋根と、それぞれに施工可能な工法

スレート屋根や金属屋根は、新しい金属屋根材を被せやすく、カバー工法のメリットを最大限に活かせます。スレート屋根は軽量であるため、二重構造になっても建物への負担が大きくなりにくいのが利点です。金属屋根の場合でも、既存屋根の劣化が局所的であれば補強しながら重ねる工法が可能なため、コストパフォーマンスの観点から選ばれやすいです。

瓦屋根・大きな損傷がある場合は注意

瓦屋根は一枚ごとの重量が重く、屋根全体でみると非常に大きな負荷になります。その上にさらに屋根材を重ねると、構造体への負荷増大による耐震性能への懸念が生じます。加えて、下地やルーフィングが大きく傷んでいる場合も、部分補修では根本的な解決が難しいため、葺き替え工事を検討するのが賢明です。

屋根カバー工法のメリット

カバー工法を選ぶとさまざまな効用が得られますが、特に注目される利点を整理してみましょう。

既存の屋根を撤去しないことで工期が短くなり、解体の手間や廃材にかかる処分費も軽減できます。さらに、屋根が二重構造になるため、防音性や断熱性が向上し、雨音が気にならなくなったとの声も少なくありません。こうしたメリットは、建物の機能維持だけでなく、居住性の向上や生活コストの削減にも大きく寄与します。

工期の短縮と廃材の削減

屋根の解体作業をほとんど行わずに済むため、通常の葺き替えに比べ工事期間を短縮できる大きなメリットがあります。解体を行わない分、大量の廃材が発生しないため、廃材処分費も抑えられます。結果として、近隣への騒音やホコリの発生も減り、周辺への配慮がしやすいという利点も挙げられます。

遮音・断熱性能の向上

屋根を二重にすることで、外部からの音が伝わりにくくなり、雨音や外気温の影響を軽減します。特にスレート屋根に金属屋根を重ねる場合、金属屋根材と防水シートが防護層となり、断熱効果や遮音効果が期待できます。夏の室内温度上昇を抑え、冬の暖気を逃がしにくくすることで、省エネにもつながると考えられます。

費用を抑えられる理由(操業を止めずに施工可能)

店舗やオフィスなどを運営している場合、建物を使用しながら施工を進められるため、事業への影響を最小限に抑えることができます。解体工事がない分、工事現場の騒音や粉塵が軽減され非稼働時間の短縮につながります。これらの要素がトータルコストを抑える理由となり、結果的に経済的なメリットへと直結します。

豪雨・雨漏り対策

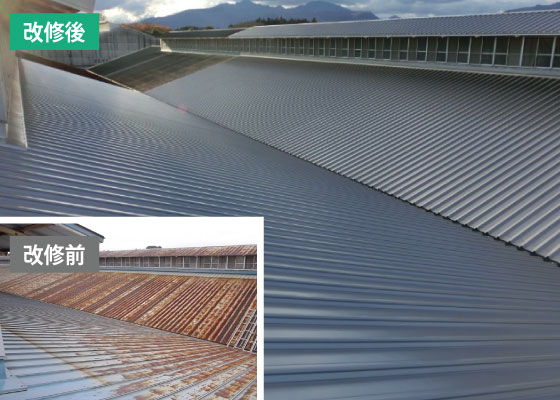

近年、地球温暖化が原因で発生するゲリラ豪雨により雨樋がオーバーフローし雨漏りする事例が増加しています。

雨樋がオーバーフローする原因で最も多いのが容量不足です。

屋根の面積に対して樋のサイズが小さく取付けられている場合、ゲリラ豪雨によりで短時間に想定外の雨量が降ったときに樋の排水能力を超えてオーバーフローに至ります。

この事象に対しての対策を紹介します。

スレート屋根カバー工法での対策(サンコーハイスイUP工法)

スレート屋根を金属屋根でカバー改修する際、雨樋も一緒に改修する機会が多くあります。

雨樋を既存と同じサイズのものでカバーしてもオーバーフローは解消されません。

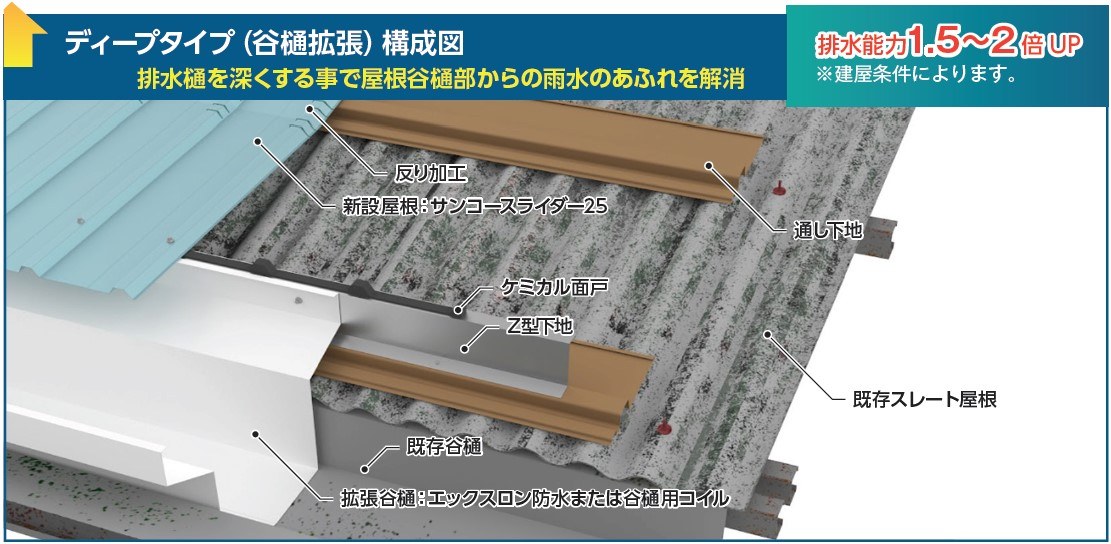

そこで当社では新規カバー屋根材(商品名:サンコースライダー25)の先端を反り加工させて、雨樋の高さを深くすることで雨樋の容量を大きくする工法(工法名:サンコーハイスイUP工法_ディープタイプ)を展開しています。

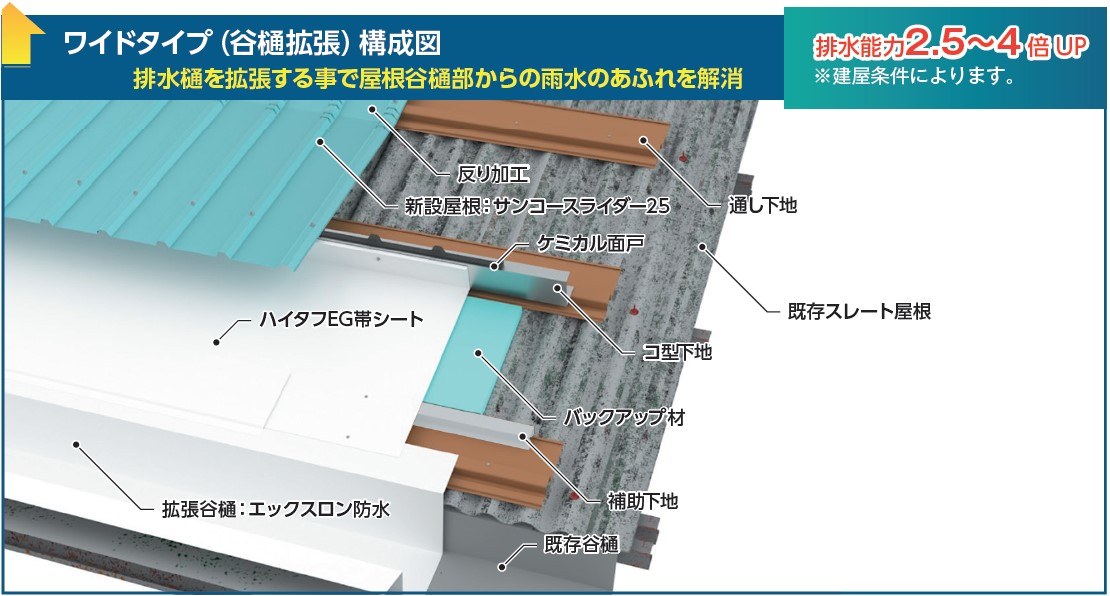

雨樋の高さを深くしても容量不足になる場合は、一部屋根面にも雨樋を拡張する工法(工法名:サンコーハイスイUP工法_ワイドタイプ)を展開しています。ワイドタイプは新規雨樋材を防水シートで熱融着できるエチレンプロピレンゴムフィルム鋼板を使用して、鋼板のジョイントを防水処理することで大型樋に対応しています。

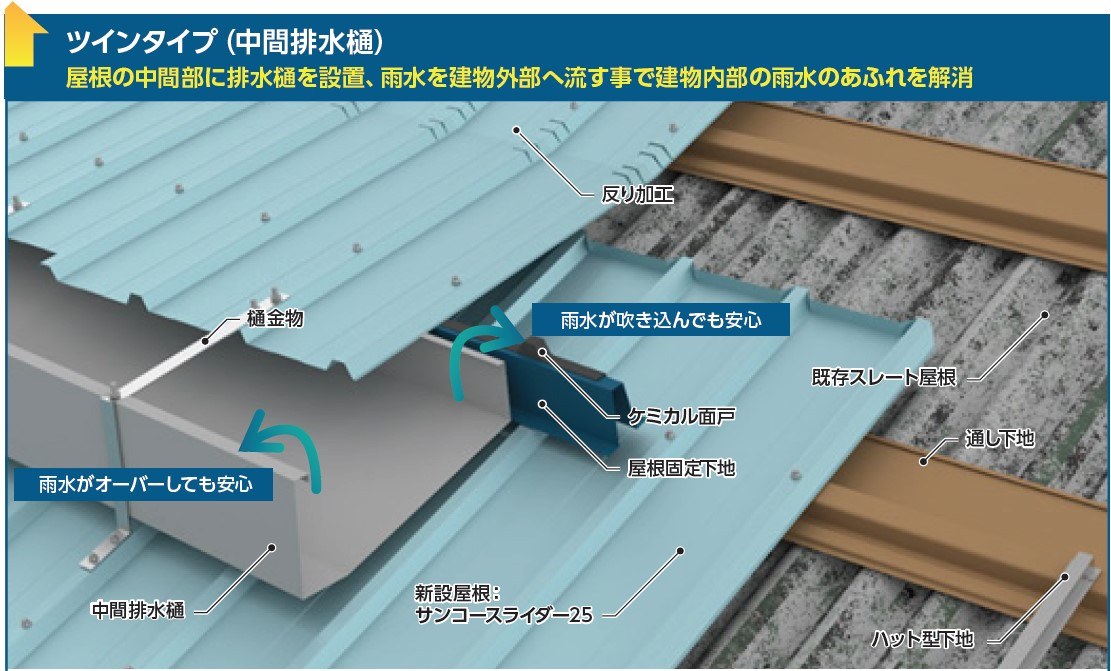

雨水を竪樋で建物内部の排水溝に排水している建物の場合、雨樋の容量不足を解消しても内部の排水溝が容量不足のため床面が水浸しになるケースがあります。この場合は屋根の中間(途中)で排水樋を設置することにより建物内部ではなく、外部まで排水することで解決できます。(工法名:サンコーハイスイUP工法_ツインタイプ)

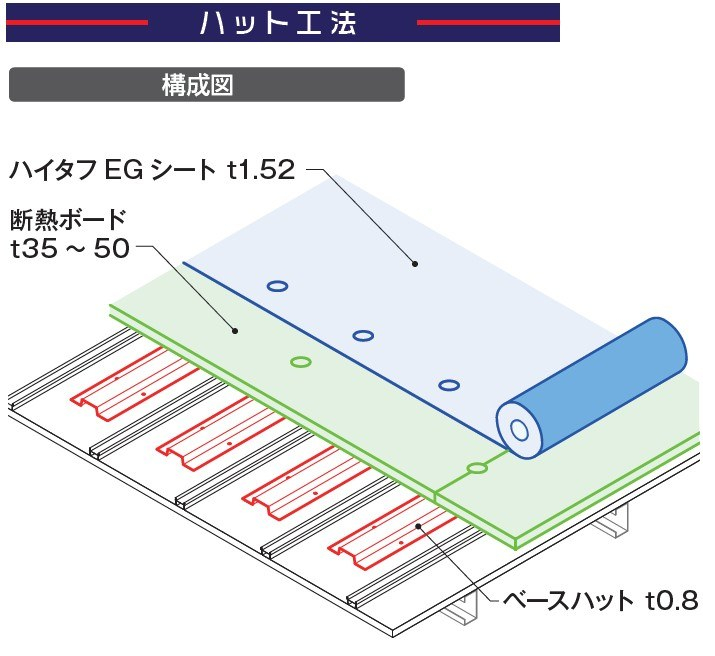

金属屋根カバー工法での対策

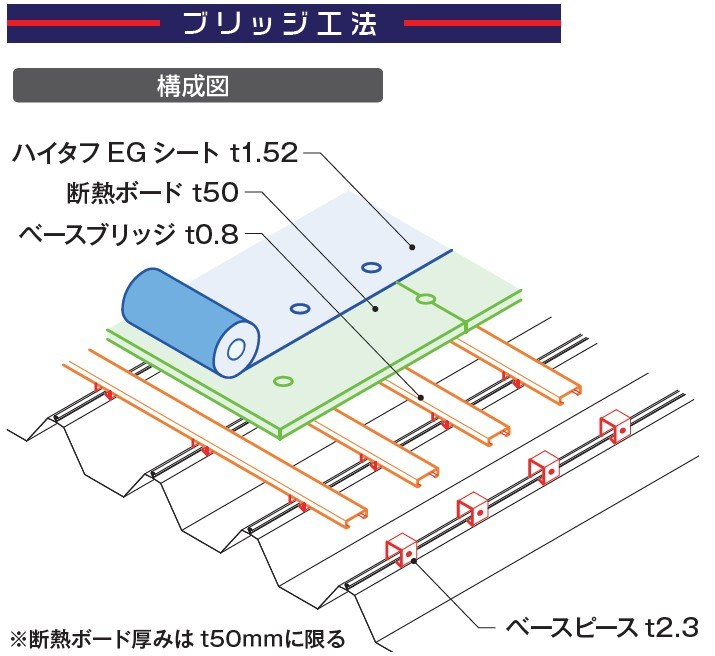

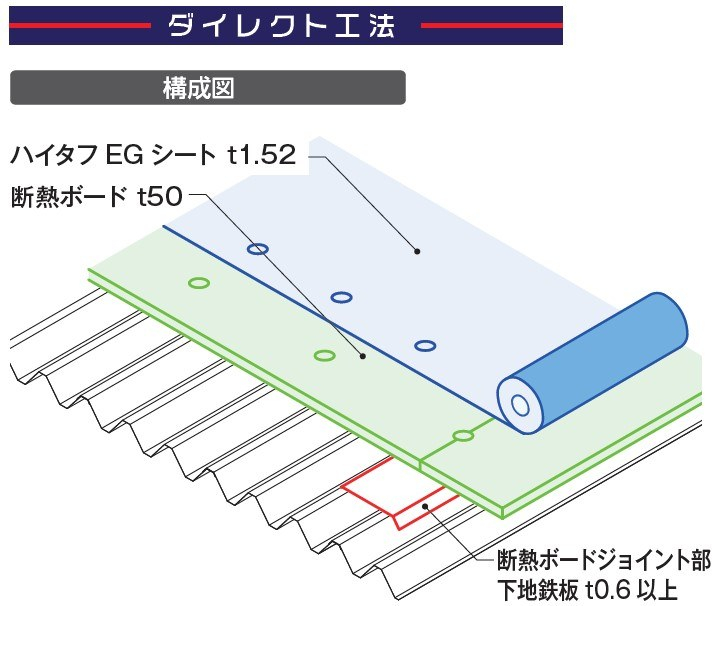

金属屋根をカバー改修する際の雨樋オーバーフロー対策として、当社が取り扱う防水シート:ハイタフEGを使用して改修することで解消できます。

金属屋根を防水シートでカバーし、雨樋部分は防水シートと熱融着できるエチレンプロピレンゴムフィルム鋼板を使用してカバーします。屋根と雨樋を防水シートで一体化させることで雨樋のサイズは変更させることなく、雨樋の許容値を超えた雨水は屋根面も防水シートのため漏水することはありません。

このハイタフEGシート防水は様々な金属屋根(馳折版、重ね折版、瓦棒葺など)のカバーに対応可能です。

屋根カバー工法のデメリット・注意点

数多くのメリットを持つ屋根カバー工法ですが、適用にはいくつかの注意点があります。

カバー工法は解体費用や工期を抑えやすい半面、屋根に加わる重量が増すなどのデメリットがあります。また、下地に重大な欠陥がある場合、そのままでは根本的な解決に至らないこともあります。施工後の雨水の流れ方が変化し、想定外の場所に雨漏りリスクが生じる可能性もあるため、事前調査を丁寧に行うことが重要です。

屋根の重量増加と耐震性(構造強度)のチェック

既存の屋根の上に新しい屋根材を重ねるため、重量が増加して建物の耐震性に影響を与える場合があります。特に古い木造住宅や瓦屋根からカバー工法へ切り替える際は、構造体が追加重量に耐えられるか専門家に確認してもらう必要があります。十分な下地補強を施さないまま施工すると、建物全体に負荷がかかり、安心して暮らせなくなる恐れもあるので注意が必要です。

雨漏り・下地劣化がある場合のリスク

下地の腐食や内部の雨漏りがすでに進行している場合、カバー工法だけでは原因を完全に取り除くのは難しいケースがあります。施工後に雨漏りが発覚しても、今度は二重構造の屋根を開けて修理する必要があり、手戻りコストが大きくなりかねません。下地の状況をしっかりと診断したうえで、カバー工法か葺き替えかを適切に選択することが大切です。

排水経路の変化

新しい屋根材の形状や仕上がりによって、雨水の流れ方が変わる点は見落とせません。屋根形状が複雑な場合は、想定外の場所に水が溜まりやすくなるなど、新たな雨漏りリスクが生じることがあります。施工時には適切なルーフィングの処理や棟板金の設計を行い、排水経路を計算したうえで作業を進めることが重要です。

アスベスト問題を先送りにしないために

築年数が古いスレート屋根には、アスベストが含まれている場合があります。カバー工法では既存屋根を撤去しないため、アスベストを除去できず問題を先送りにしてしまうリスクが残ります。将来的にリフォームや解体を行う際、アスベスト規制の影響で処理費用が高額になる可能性があるため、事前に調査・対策を検討することが望ましいです。

葺き替え工事との比較

大がかりなリフォームにあたる葺き替えとカバー工法。それぞれの特徴を比較してみましょう。

葺き替え工事は屋根材と下地をすべて取り除き、新しい屋根に一新するため、確実に屋根の寿命を延ばすことができます。しかし、その分解体費用や工期がかさみ、廃材の処理も大がかりになるためコストが高くなる側面があります。カバー工法とどちらを選ぶかは、既存屋根の状態や予算、耐震性への考慮などを総合的に比較検討することが重要です。

それぞれの費用相場と耐久性

葺き替えは屋根材からルーフィング、下地材に至るまで新調すると、費用相場は高めに設定されます。一方で、屋根全体をリニューアルするため、防水性能や耐用年数は確実に向上するのがメリットです。カバー工法は工事費用を抑えやすい反面、既存屋根の状態や素材に左右される部分が大きいため、長期的に見てどちらが得策か慎重に判断する必要があります。

選択のポイント:既存屋根の状態やコスト(耐震性・構造強度での比較)

屋根の傷み具合や下地の劣化具合によっては、カバー工法では不十分なケースがあります。構造強度に余裕がない場合は、葺き替えによって余計な重量を減らす方が建物にとって好ましい場合もあるでしょう。反面、下地に大きな問題がなければ、カバー工法を選ぶことで費用や工期を抑えながら屋根をリフレッシュできるメリットがあります。

屋根カバー工法の施工手順

実際に屋根カバー工法を行うときの主な流れを見てみましょう。

施工方法は業者や屋根材によって若干異なりますが、基本的な手順はどの現場でも共通しています。事前調査から防水シートの設置、新しい屋根材の取り付けまでを効率的に行うことで、施工不良を防ぎ、長期利用でも安心な仕上がりを得られます。各工程で注意すべきポイントを把握しておくと、業者とのやり取りもスムーズに行えるでしょう。

下地調査と撤去・移設が必要な部材の確認

まずは元の屋根の状態を詳細に調べ、雨漏り跡や腐食部分がないかをチェックします。アンテナや換気口、空調設備、ソーラーパネルなどがある場合には、施工の邪魔にならないよう撤去や移設を検討する必要があります。ここで不具合を見落としてしまうと、後の作業で手戻りが発生するリスクが高まるため、慎重な調査が欠かせません。

防水シート(ルーフィング)の敷設

既存屋根の上から防水シートをかぶせることで、雨水が侵入する経路をブロックします。ルーフィングの品質や敷設方法が不適切だと、屋根材の下を雨水が流れてしまい、後々大きな雨漏り被害につながる恐れがあります。張り重ねや釘打ちなどの施工ルールを厳守し、次の工程である屋根材の設置に備えるのが肝心です。

金属屋根材などの取り付けと棟板金の設置

防水シートの上から、選定した金属屋根材を固定していきます。固定後、雨水が集まりやすい棟部分には棟板金を取り付け、風などで飛ばされないようしっかりと固定する必要があります。こうした仕上げ作業が甘いと、突風や豪雨の際に屋根が破損するリスクが高まるため、最後まで気を抜かず丁寧に作業を行います。

屋根カバー工法の費用と見積もり

費用を左右する要素が多いため、正確な見積もりを取って内容をしっかり確認することが大切です。

屋根材の種類や施工面積だけでなく、下地の補修が必要かどうかも最終的な費用を大きく左右します。また、屋根の形状が複雑なほど工事が難しくなり、足場費用や追加の施工費が発生することも少なくありません。複数の業者に見積もりを依頼して比較検討することで、適正価格を把握しやすくなります。

平米単価・施工面積・素材に応じた価格

一般的には1平方メートルあたりの単価で価格設定されることが多く、ガルバリウム鋼板などの金属屋根は比較的安い部類に入ります。ただし、耐久性に優れた高機能な屋根材や特殊加工を伴う素材は、単価が高くなる傾向があります。屋根の面積が大きいほど施工日数も増えるため、結果として総費用がかさむことを念頭に置いておきましょう。

費用を抑えるためのポイント

複数の業者から見積もりを取り、工事内容や使用素材、保証内容を細かく比較することが重要です。価格だけでなく、施工実績やアフターフォローの体制をチェックし、トラブル時の対応がしっかりしているかを確認することも欠かせません。時期的には閑散期を狙うと費用交渉や柔軟なスケジュール調整が得られる場合があるため、工期に余裕があるなら検討してみるのも一つの方法です。

施工時期とメンテナンスの目安

屋根材の寿命や築年数を踏まえ、適切な時期を逃さずに施工することでトラブルを回避しやすくなります。

屋根の劣化は、目視できる破損や色あせだけでなく、防水シートの寿命など内部構造から進行することもあります。築10年から20年を経過したスレート屋根であれば、一度専門家に診断を依頼するのがおすすめです。大きな欠陥がなかったとしても、定期的なメンテナンスを繰り返すことで屋根を良い状態に保ち、長期にわたって安心して住まうことができます。

築年数や屋根材寿命を踏まえた判断

屋根材それぞれの耐用年数は異なり、スレートなら20年前後、ガルバリウム鋼板なら20~30年前後が一つの目安と言われています。実際には気候や施工品質、建物の立地条件などで変わるため、目視確認だけでなくプロの点検を定期的に受けることが大切です。こうした情報をもとに適切な時期を判断することで、無用なリスクを避けられます。

定期点検の重要性と業者選び

屋根は常に紫外線や雨風にさらされるため、思わぬ早さで劣化が進行することがあります。定期チェックを怠ると、小さな不具合が積み重なって大きな修理費用を要するトラブルに発展しかねません。施工実績が豊富で、保証やアフターサポートがしっかり整った業者を選ぶことで、長く安心して暮らせる屋根を保っていくことが可能になります。

まとめ・総括

屋根カバー工法は、既存屋根の状態や建物の構造、予算に合わせて効率的にリフォームを行う有力な選択肢となり得ます。

カバー工法は施工期間や廃材処分費を抑えつつ、屋根の防水性や耐久性を向上できる利点があります。一方で、既存屋根の劣化具合や建物の状態を見誤ると、将来的に思わぬ費用やリスクが発生する可能性も否定できません。最適なリフォーム方法を選ぶためには、専門家による現地調査と複数の業者からの見積もり・提案をしっかり比較することが重要です。長期的に安心して暮らせるよう、屋根の維持管理を継続的に行い、気になる点があれば早めに相談する習慣をつけましょう。

採用サイト

採用サイト En

En