屋根の種類は住宅向けであれば「瓦葺き」「石綿板葺き(コロニアルなど)」「金属葺き(一文字、瓦棒など)」が代表的な屋根になり、非住宅であれば「防水(シート、アスファルト)」「金属(折版/折板、一文字、平葺きなど)」、空港や競技場など大規模な建物には「ステンレス防水」が採用されることが多くあります。ここでは住宅以外(非住宅)の金属製の屋根について解説します。

金属屋根の基本とその魅力

店舗など身近な建物から大規模なアリーナまで様々な建築物で使われる「金属屋根」。その基本的な情報と魅力をお伝えしていきます!

金属屋根とは何か

「屋根」と言えばなにを思い浮かべるでしょうか?普段生活するうえでは屋根をじっくりみることは少ないと思います。ここでは金属屋根について簡単に解説していきたいと思います。

屋根の種類

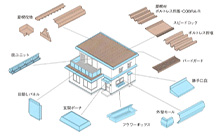

「屋根」と一口に言っても、住宅に使われるような「和瓦」「洋瓦」、工場・倉庫・商業施設でよく目にする「金属屋根」、古い駅や工場には「スレート」・・・といったように使う素材により様々です。また屋根の形状(切妻、片流れ、寄棟、アーチ、ドーム・・・)や葺き方(折版、葺き材、防水・・・)によっても分類されます。素材別で最も多く使われているものが「金属屋根」になります。

金属屋根の特徴とメリット

その金属屋根の特徴として「軽量≒地震に強い」「加工性が良い」「耐用年数が長い」ことが挙げられます。その特徴を活かして戸建て住宅はもちろん店舗・商業施設などの身近な建物や、工場・倉庫・駅舎・空港など暮らしを支える建物、体育館・アリーナ・スタジアム・美術館・博物館などの街のランドマークまで様々な建物の屋根に金属は採用されています。また近年は太陽光発電パネルを屋根面に設置する建物が非常に多くなっており、軽量で長持ちする金属屋根は重量のある太陽光発電パネルにベストマッチな屋根材と言えます。

金属屋根に使われる素材の種類

金属屋根の耐候性は「原板のメッキ性能と塗膜の性能」と「適切な製品選定と施工」で決まります。ここでは素材の違いを解説していきます。

金属屋根に使われる素材は?~ガルバリウム鋼板からチタンまで

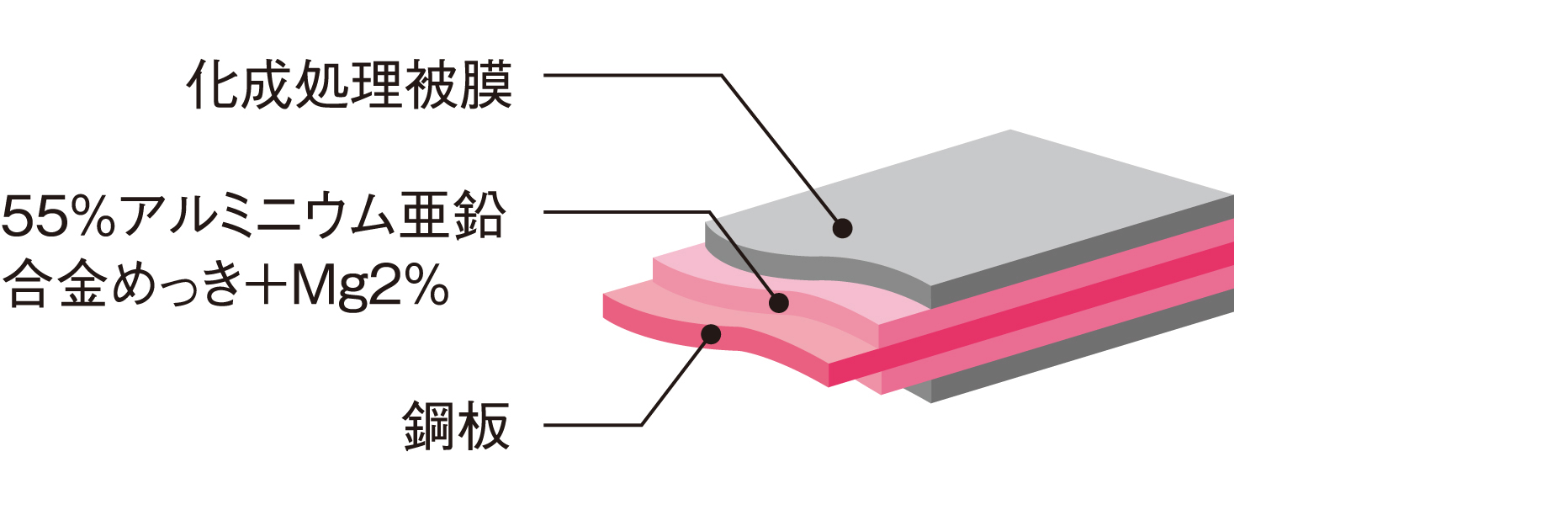

1980年代までは「カラー鉄板(カラートタン)」と呼ばれた亜鉛メッキ鋼板に焼付塗装したものが主に使われておりましたが、1990年代にはメッキの耐候性が格段に上がった「ガルバリウム鋼板」が原板に使用されるようになりました。近年ではガルバリウム鋼板の3倍の耐食性をもつ「次世代ガルバリウム鋼板(日鉄鋼板(株)SGL®/エスジーエル®)」も使用されるようになっています。屋根の色はアクリル系塗膜とフッ素系塗膜のほか、フッ素フィルムをラミネートしたもの(日鉄建材(株)スーパーフロールボンド®)があり、その特性を生かして様々な色と耐候性が選択できます。詳しくはこちら

屋根にステンレス?材質別の特徴と性能の比較

屋根にはガルバリウム鋼板だけでなくステンレス(チタンも!)も使われます。スタジアムや博物館など長い期間使うことを想定して設計された建物や、空港や市場など海に隣接する建物では錆にくく軽量なステンレスを使用することが多いのです。またステンレスは屋根材同士を溶接できるので複雑な形状でも雨漏りリスクを減らすことが可能なので、みなさんが街で目にする「変わった形状の屋根」にはステンレス溶接工法(R-T工法/三晃金属工業等)が採用されることが多くなります。このように立地条件や求められる耐候性に応じて鋼板の種類を決めていく必要がありますが、耐候性に優れた鋼板はそれだけ素材コストが上がることになります。詳しくは三晃金属工業までお気軽にお問い合わせください。

金属屋根の工法と施工について

金属屋根に求められる性能や意匠に応じて、様々な工法があります。その種類と施工方法の違いについて解説していきます。

工法の種類と特徴

折版(折板)工法から平葺き、横葺きなど

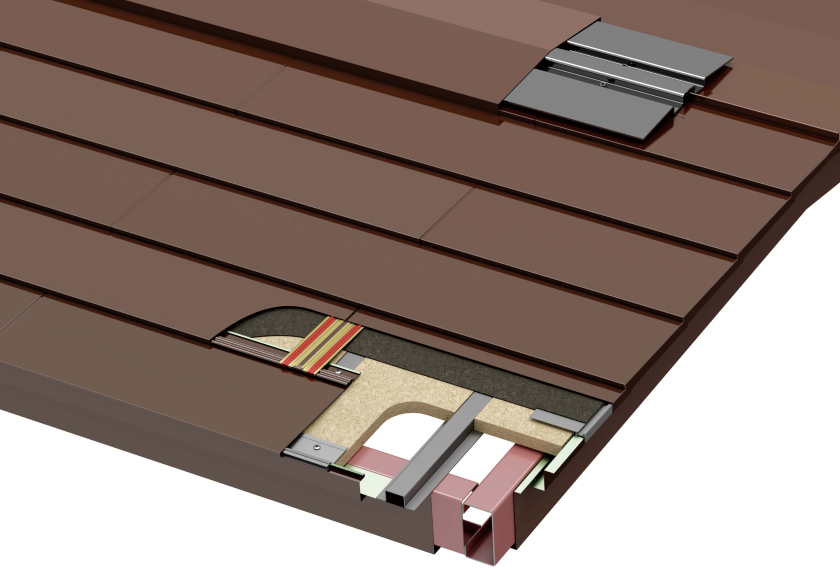

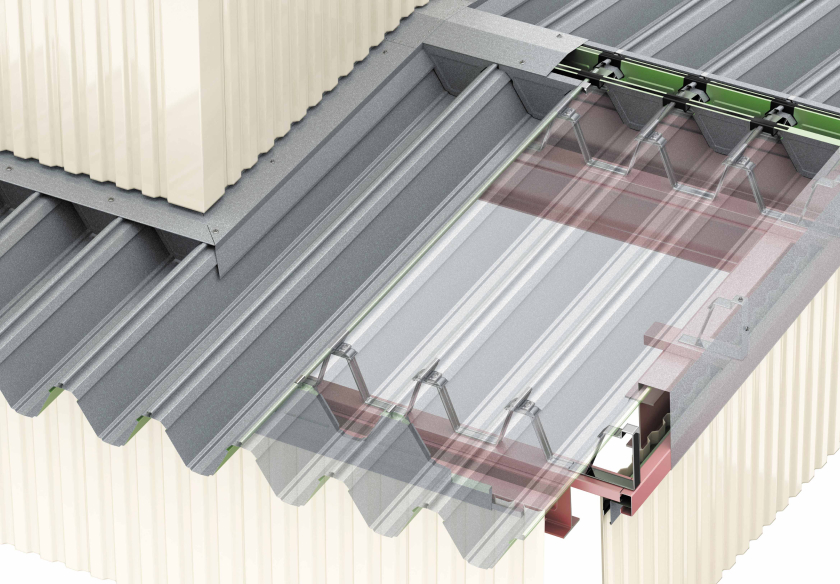

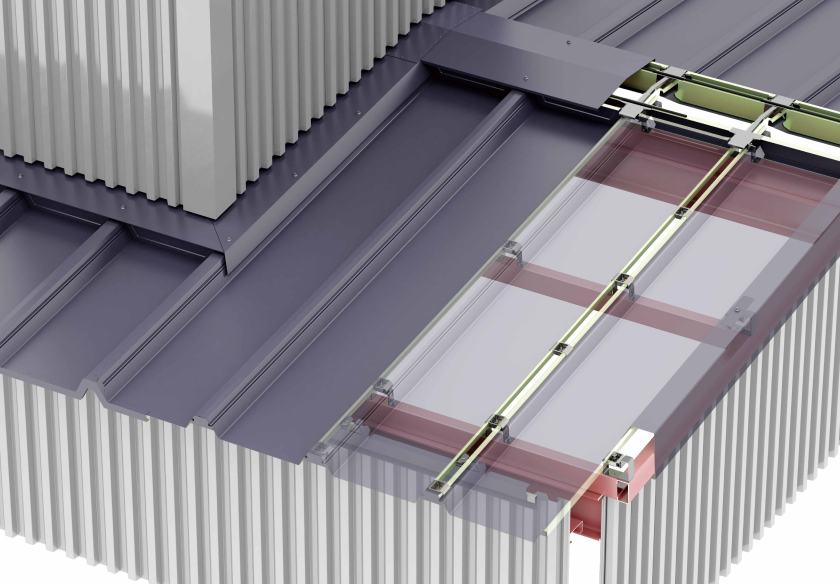

金属屋根の種類は大きく分けて、母屋下地と野地板の上に屋根材を葺く「葺き材」と梁と梁をつなぐように屋根材を架ける「折版」に分類されます。葺き材は意匠・デザインでタテラインの「立馳(たてはぜ)」、ヨコラインの「横葺き(よこぶき)」「一文字葺き」「金属成形瓦」などがあります。折版は最もポピュラーな「丸馳(まるはぜ)」「角馳(かくはぜ)」、キャップ式の「嵌合(かんごう)式」、ボルトで固定する「重ね式」に分類されます。計画する建物の立地(風強度・積雪)断熱・遮音、意匠によって形状と仕様を決めていきます。

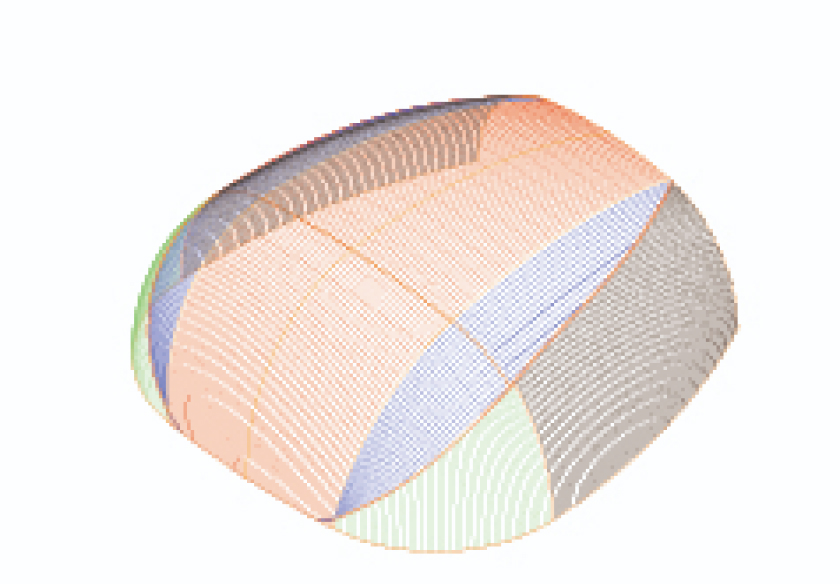

屋根材を溶接して一体化??(ステンレス防水工法)

ドーム形状や三次元曲面、球体など特徴的なデザインを実現するためにどうしても雨水が滞留する箇所が出てきてしまう場合もあります。その場合は「ステンレス防水」が採用されます。「金属屋根に使われる素材の種類」でも触れましたが、ステンレスは屋根材同士を溶接して一体化することができますので、完全な防水層を形成できます。昔のステンレスは熱伸縮量が多いこと(キッチンの流しに熱いお湯を急に流すとボコッと鳴る現象!)が弱点でしたが、現在では鉄と同等まで熱伸縮を押さえた「フェライト系ステンレス」が一般的であることに加え、三晃金属工業のステンレス防水工法(R-T工法)は固定する「吊り子」を屋根材と通しで固定する「通し拘束工法」を採用しており、熱伸縮によるステンレスの破断リスクを最小限に抑えた工法で屋根を施工しています。

施工のポイント

金属屋根の施工の重要なポイントは「勾配」「納まり」「施工計画」になります。それぞれのポイントについて解説していきます。

適切な勾配の選び方について

屋根の適切な勾配は建築場所の条件と屋根材の種類によって決まります。雨や雪の多い地域で「立平葺き」や「一文字葺き」を採用する場合は排水性を考慮して1/10勾配(1寸勾配とも言います)~3/10(3寸勾配とも言います)とする場合が多くなります。一方で長尺の折版は屋根自体が雨水の滞留の起きにくい形状であるため、どんな地域であっても3/100程度の緩い勾配で設計されることになります。1/100といった超緩勾配でも理論上は漏水しないことになりますが、実際の建物では下地の鉄骨の不陸やたわみの影響は避けられませんので、3/100以上の勾配を推奨することになります。デザイン上どうしても緩い勾配の部分が出るような屋根形状の場合や屋根長さが100mを超えるような大規模物件では適した工法を採用する必要もありますので、詳しくは三晃金属工業までお問い合わせください。

納まりの重要性と保証

金属屋根は精度高く製造されるため製品そのものから漏水することはほとんどありません。重要なポイントは「納まり」と呼ばれる壁や設備との取り合い部分の確実な施工となります。設計図ではわからない細かい納まりについてしっかりとした施工をする屋根工事会社が施工することがとても大切になります。また屋根工事会社単独もしくはゼネコンと連名で「材工一式保証」をする業者であるかどうかもポイントとなります。三晃金属工業は新築・改修問わず長期保証と無料点検を組み合わせた「みまもりプログラム」を用意しております。適用条件がございますので詳しくは三晃金属工業までお気軽にお問い合わせください。

施工手順・施工計画について

①葺き材の場合:下地鉄骨(母屋)が出来上がったら「野地板」を敷き、ゴムアスルーフィングなどで防湿処理を行った後、軒先側から順に専用部材を取り付けて、金属屋根を葺いていきます。施工計画は野地板が一番重量があるので適切に屋根上に揚重することがポイントになります。またゴムアスルーフィングを施工すれば一次止水は完了しますので、大型物件では野地板とゴムアスルーフィングの施工サイクルをきちんと計画することが重要です。

②折版(折板)の場合:下地鉄骨(小梁)が出来上がったら、まず「タイトフレーム」という固定部材を鉄骨に溶接していきます(溶接せずにボルト接合する”ガッチリタイト®”もあります)。その溶接品質を検査した後、屋根材を架けていきますが、大型物件ですと写真のように「現場成型」をして長尺製品を一気に並べていきます。折版の場合はこの現場成型の計画をしっかり立てることが全体の工期にも大きく影響してきます。三晃金属工業は70年以上の工事実績がありますので、様々な施工条件に応じた計画の立案が可能です。お気軽にお問い合わせください。

金属屋根の選び方とメーカー

金属屋根の選び方

これまで見てきたとおり、金属の種類は多岐にわたり形状や工法、下地にも多くの種類があるので屋根の種類を決めることはなかなか難しいところがあります。建物の条件さえ決まればプロに相談することが間違いのない屋根の選び方につながると思います。

金属屋根に求められる性能は?

金属屋根は薄い(厚み1mm~0.35mm!)板を曲げてカタチにして製品毎の強度を出しています。加えて断熱材やボード類と組み合わせることで、断熱性、遮音性、吸音性なども持たせることが可能になり、使う鋼板の種類によって耐候性とコストのバランスを検討することになります。その建物に必要な性能に応じて適切な工法を選定することがポイントとなりますので、金属と製品自体の性能はもとより施工方法まで考えた提案ができる三晃金属工業に是非ご相談ください。

金属屋根の主な製造メーカーとその特徴

今では全国各地に金属屋根メーカーがあります。全国的に有名なメーカーでは三晃金属工業のほかに元旦ビューティ工業、淀川製鋼所、セキノ興産などがあります。

最も歴史のある金属屋根のメーカー?

現在ほとんどの金属屋根は「長尺屋根」と呼ばれるロール成型機で屋根材に成型したものですが、その元祖は三晃金属工業の「芯木(しんぎ)なし瓦棒」で1955年に開発されロール成型と施工工具の機械化が始まりました。今でも「三晃式」といえばその芯木なし瓦棒のことをいい、ホームセンターなどに専用の金具が売られています!ちなみに三晃金属工業の製品ではありません(笑)。1963年には「折版(せっぱん)S-60」が開発され従来の母屋下地が不要の折版構造で金属屋根業界に革命を起こしました。また屋根の性能を決める技術データを得るためには、耐火試験や動風圧試験を実施することが必要ですが、三晃金属工業は埼玉県深谷市に自社の研究開発センターを持ち、新製品の開発はもちろん、特殊な物件用の屋根構造についても総合的な試験を日々行っております。

三晃金属工業の特徴

実際に金属屋根を採用する際に「どうやって仕様を決めるのか?」「この計画で実際の工事が可能か?」などにお悩みでしたら、ぜひ三晃金属工業にご相談ください。三晃金属工業はこれまで70年以上屋根工事に携わってきた工事会社かつ屋根材メーカーとして蓄積してきた知見を活かした様々なご提案を用意しております。お客さまのご要望をお聞きして、デザインを実現するためのお手伝いはもちろん、求める性能(耐久性、耐風圧力、断熱性能、遮音性能、雨量検討、耐積雪性能など)について、技術的な相談から、製品のCAD・BIMデータの提供、施工計画のご相談といった、設計から施工まで総合的にお手伝いさせていただくことが可能です。新築、改修、リニューアルをご計画の際は是非、三晃金属工業までお問い合わせください。

金属屋根の採用実例

様々な建物で採用されている金属屋根。ここでは採用実例(非住宅)を建物用途別に整理してみました。

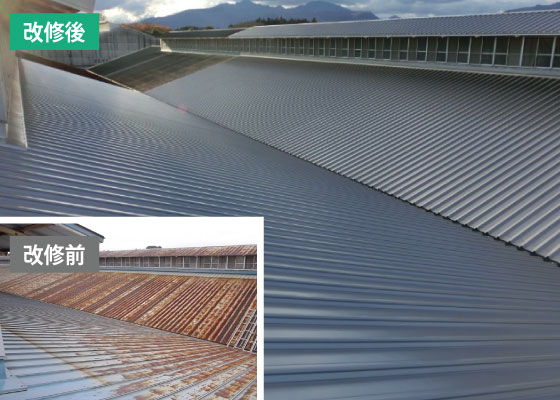

用途別の実例~その1:工場・倉庫・市場

工場・倉庫・市場は、床面を広く使えるように少ない柱・梁で大空間を実現したい建物です。そのため、屋根は軽量で強度のある「折版(折板)」が使われることが多くなります。近年では屋根に断熱性能を持たせるためにほとんどの建物で「ダブルパック工法」というグラスウール(厚100mm)を充填した2重折版が採用されています。屋根上にルーフファンや排煙ハッチなどを多く設置する場合、その突起物周りが漏水の原因となることがあります。その場合にはシート防水(ハイタフEG、エックスロン)を採用することで屋根面と立ち上がり面を一体化させて止水性能を高める必要があります。シート防水の下地はコンクリートだと重量がかさみますのでデッキプレート+断熱材を下地にした「乾式」防水が有利になります。

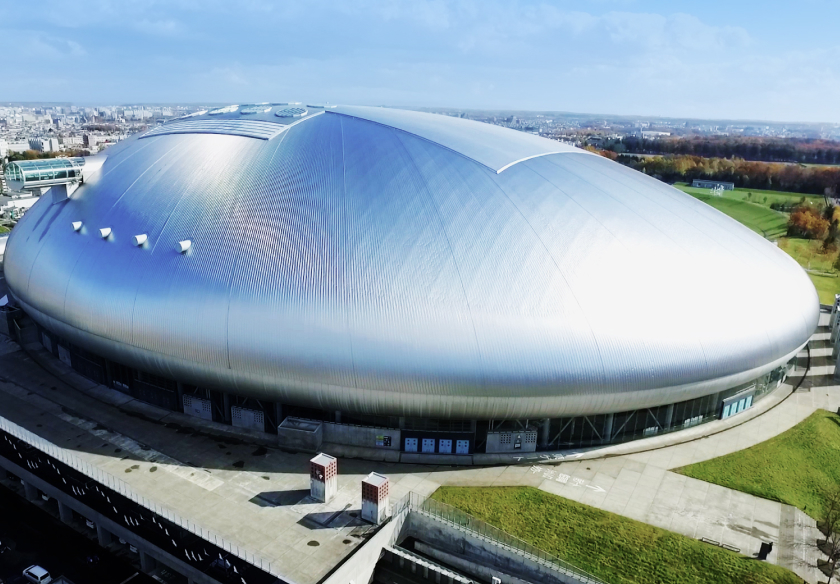

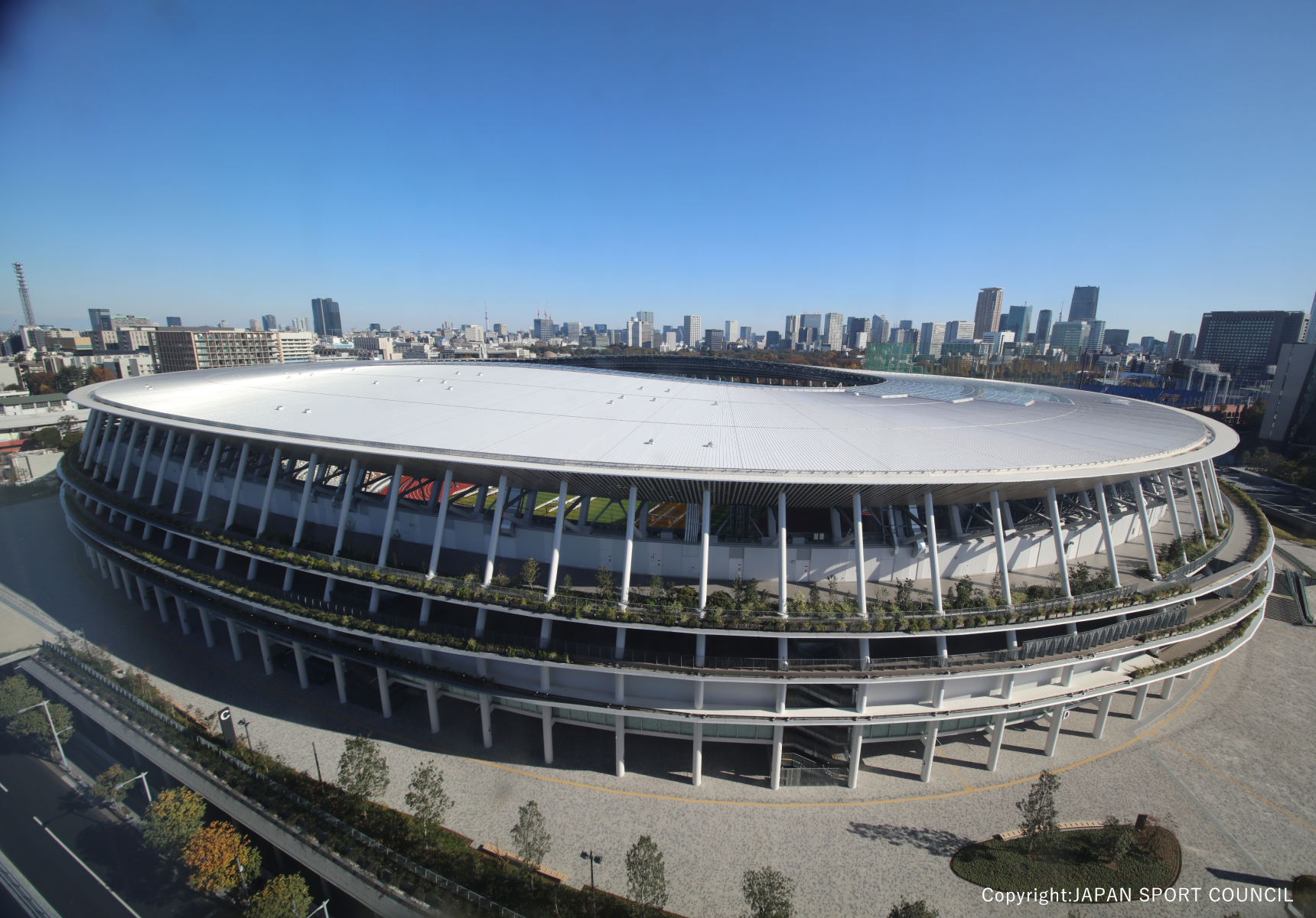

用途別の実例~その2:スタジアム

国立競技場のドーナツ型の白い屋根もステンレスを使った金属屋根です。スタジアムの屋根は複雑な曲面を描くような特徴的な意匠を求められることも多く、ステンレス(またはチタン)の屋根材同士を溶接した完全防水工法のステンレス防水工法(R-T工法)が採用されるケースが多くなります。

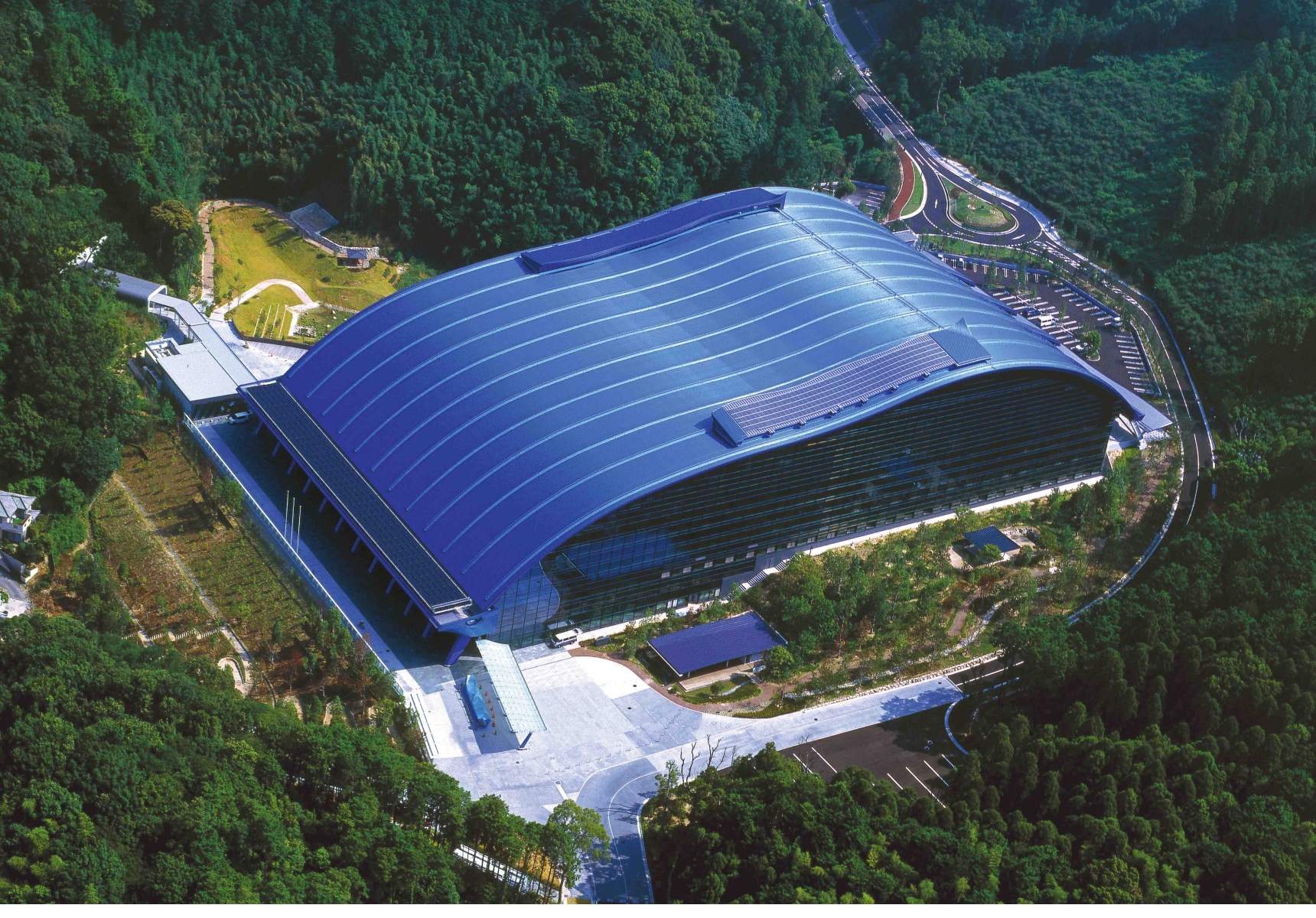

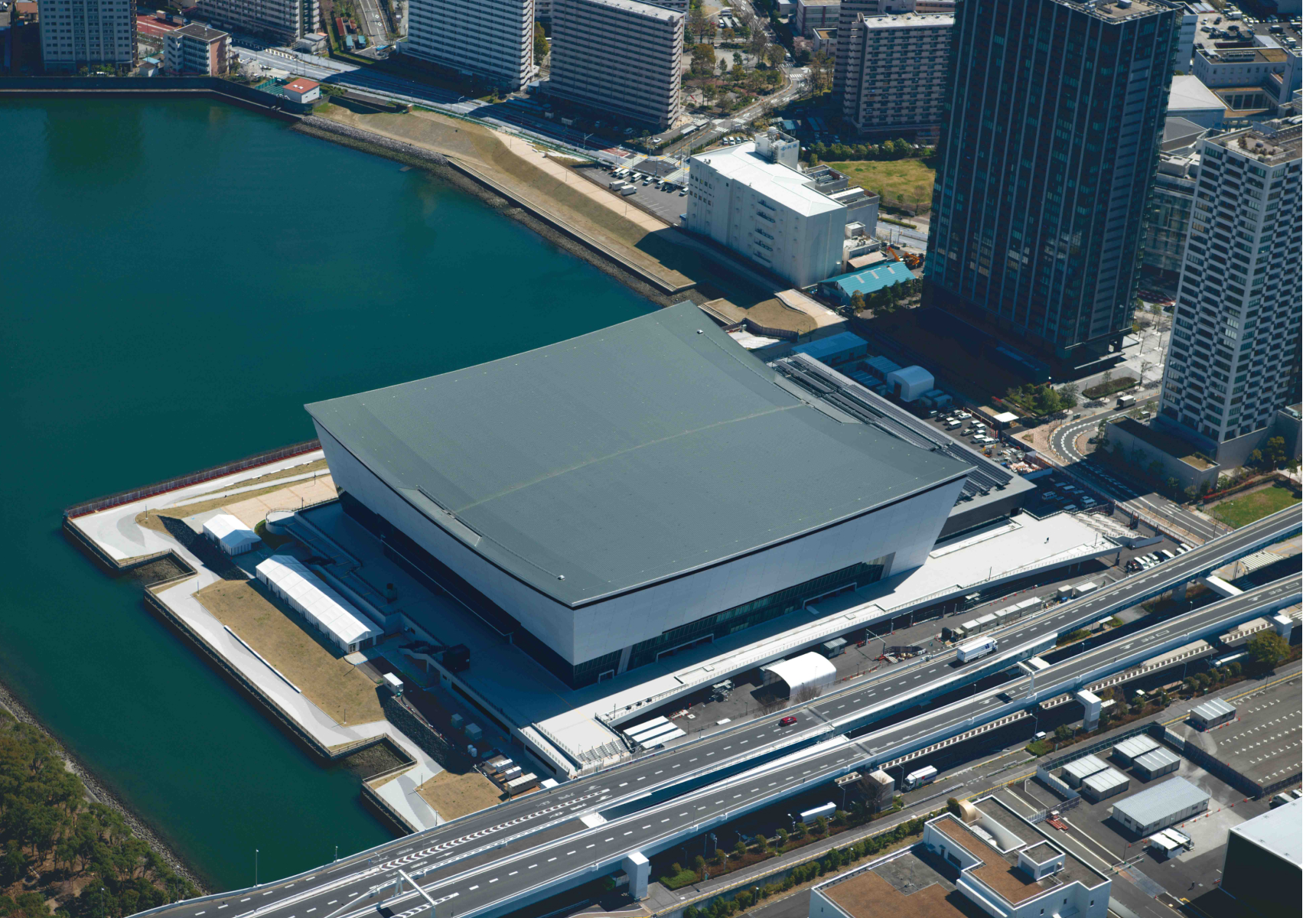

用途別の実例~その3:体育館・アリーナ

スポーツやコンサートなどにも利用される体育館・アリーナは、断熱性能と遮音性能及び吸音性能が求められる建物になります。金属屋根自体を複層にすることで軽量でありながら断熱性能と遮音性能を高める工法(高性能折版工法)の採用がオススメです。または先ほど紹介したR-T工法などの下地で使用する断熱材と野地板の構成で断熱性能と遮音性能を高める工法があります。遮音性能の目安としてDr-30程度(健康増進が主目的の地域体育館)やDr-50程度(プロスポーツ・コンサート利用等のアリーナ)があり、金属屋根の組み合わせで性能を満たすことができます。

用途別の実例~その4:鉄道・空港

早朝から深夜まで営業している鉄道や空港施設の屋根は、簡単にメンテナンス作業(屋根の老朽更新)ができません。必要に迫られてメンテナンス作業を実施した場合でも施設利用との関係で夜間作業が多く、工期とコストがネックとなりやすい特徴があります。そこで金属屋根の耐久性が効果を発揮します。フッ素樹脂塗装鋼板や高耐候性ステンレス材を加工した屋根材を採用する事でメンテナンスサイクルを長く設定できます。鉄道や空港施設の工事には綿密な施工計画が必要となり施工実績の多い工事会社がチカラを発揮できる分野でもあります。

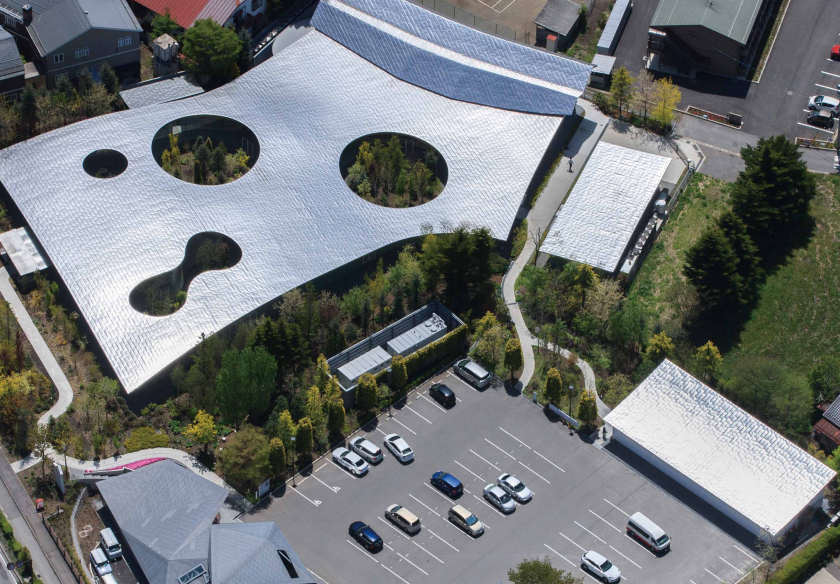

用途別の実例~その5:美術館・博物館

写真の「軽井沢千住博美術館」は2010年プリツカー賞を受賞されたSANAA(妹島和世+西沢立衛)の作品のひとつです。美術館や博物館は意匠に凝った作品が多く、屋根面も曲面・三次元で構成してその世界観を表現されることが多くなるとともに公共性も高く長寿命を志向した建築物なので「ステンレス防水工法/R-T工法」が採用されることが多くなります。

コラム ~折版と折板はどっち?~

どちらも間違いではありませんが変換すると最初に出てくる「折半」はワリカンの意味なので誤字です(笑)。金属屋根で梁と梁を繋ぐように構成される屋根を「折版(折板)構造」と呼びますが、折版構造はもともとコンクリート製の構造工法を言います。三晃金属工業が長大スパン架構可能な金属製の折版構造として1963年に開発した経緯があり、三晃金属工業の商品名には全て「折版□□」とし「版」の文字を使用しています。

採用サイト

採用サイト En

En