建物で最も過酷な環境下にある「屋根」は定期的なメンテナンスが必要になります。

屋根に表れる劣化として、金属屋根の場合「チョーキング現象」「錆」「穴開き」が、スレート・瓦系の場合「風化」「割れ」が挙げられます。これら劣化は美観の低下に始まり、放置し続けると雨漏りや飛散に至り建物寿命が縮まることになります。

そこで、屋根は定期的な点検を行い適正な時期にメンテナンス(改修・リフォーム)をすることが求められます。

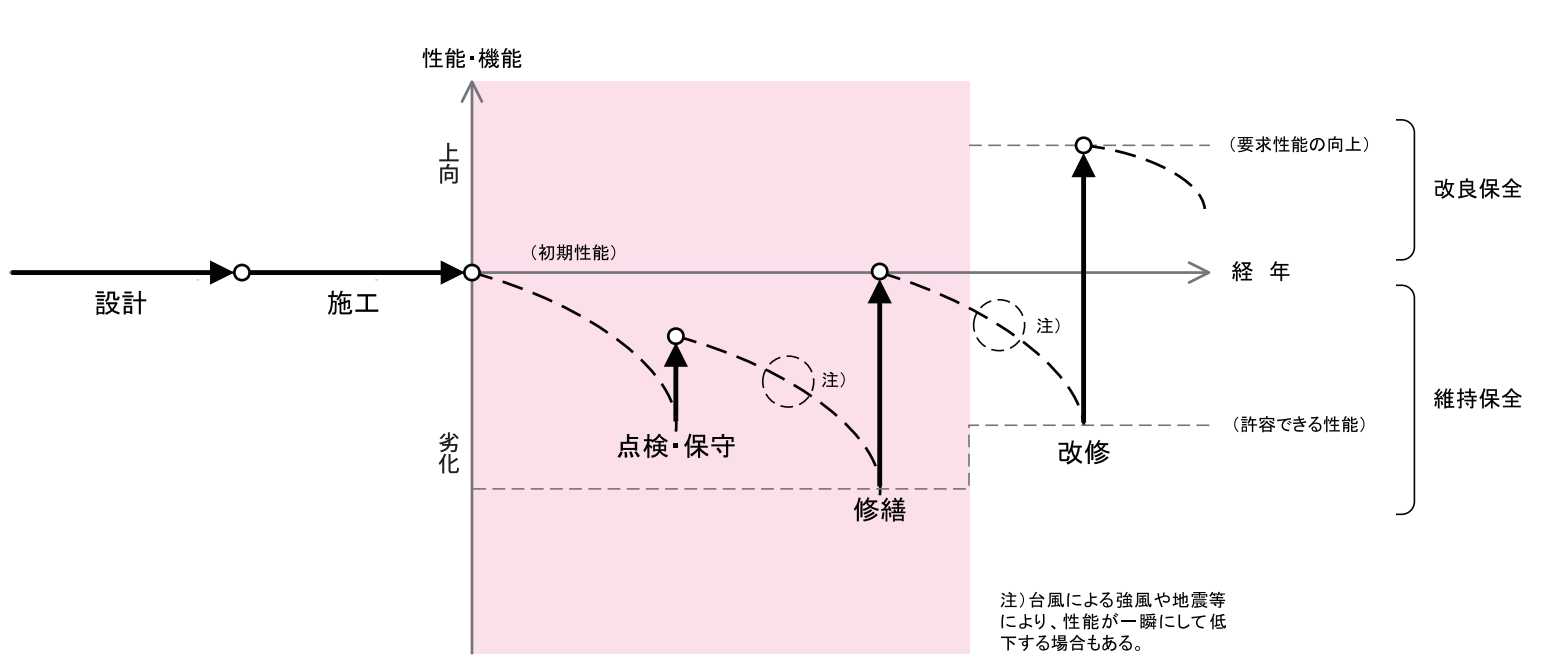

メンテナンスを行うことで、屋根の延命化を図ることが出来ます。

なぜ大型屋根の改修が必要なのか?(適正時期・タイミング・きっかけ)

鋼板製屋根はその規模が拡大し、採用される建築物の用途も多様になってきています。

また建物のロングライフ化とともに、適正な時期に適正な改修(修繕)を行う長期的な維持保全計画の重要性が高まっています。

屋根の劣化と雨漏りについて

建物で最も過酷な環境下にある屋根には様々な経年劣化が生じます。

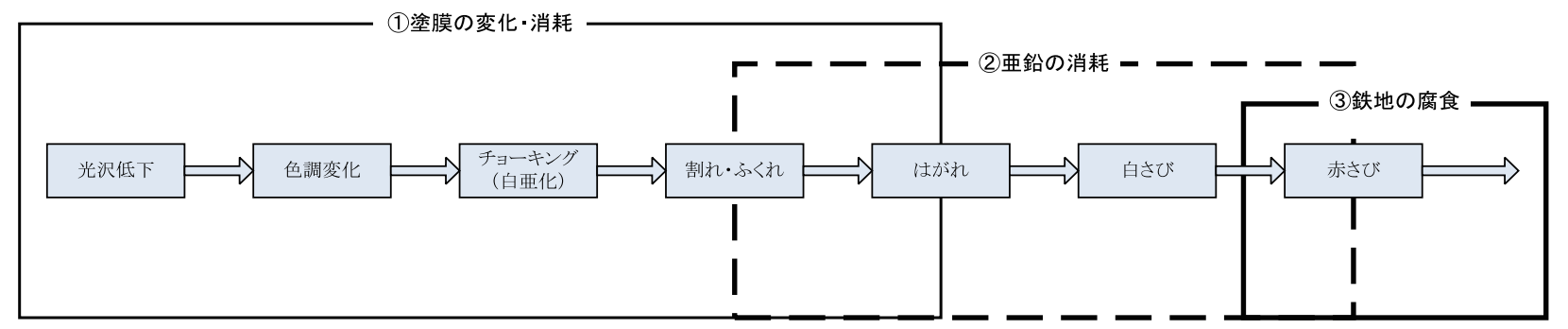

塗装鋼板の場合、①塗膜の変化・消耗、②亜鉛の消耗、③鉄地の腐食(錆の発生)の順に進行します。

鉄地の腐食が進行すると穴開きに至り、漏水のリスクが高まります。

ここでは、金属屋根に生じる劣化について紹介します。

金属屋根の劣化:白亜化・チョーキング

白亜化・チョーキングとは、塗装鋼板や塗装改修されている屋根が経年の暴露(紫外線・熱・水分・風等)により、塗装面の表層樹脂が劣化し、塗料の色成分の顔料がチョーク(白墨)のような粉状になって現れる現象や状態をいいます。

白亜化の程度は、樹脂の種類、顔料の種類と量、劣化する夾雑物(きょうざつぶつ)によって異なります。

樹脂は結合エネルギーが高く加水分解しにくいものが白亜化しにくく、

顔料は配合量が多いと樹脂の消耗で塗膜から離脱しやすく白亜化を生じやすくなります。

白亜化を生ずると、塗膜は光沢を失うとともに明度が高くなって色が薄れて見えます。

よって、白亜化・チョーキングが現れるということは、塗装塗膜が劣化しているサインと読み取れます。

白亜化・チョーキングの評価は、JIS K 5600-8-6(2014)「塗膜劣化の評価-白亜化の等級」で、粘着テープを押し付けて剥がし、これを黒色の背景面上に置き、標準画像と比べて点数評価する方法で規定されています。

金属屋根の劣化:塗装塗膜の剥がれ

塗装塗膜の剥がれとは、塗膜の付着性が失われて、ある広さの膜が自然に素地から分離する現象です。

一般的に割れ・膨れが生じた後に、付着性が失われた結果、塗装系の1層又はそれ以上の塗膜が、下層塗膜から又は塗装系全体が素地から剥がれることをいいます。

塗膜が剥がれると鋼板のメッキが露になり水の滞留が起こりやすくサビの発生に繋がります。

塗装塗膜の剥がれの評価は、JIS K 5600-8-5(2014)「塗膜劣化の評価ーはがれの等級」で、はがれの程度を基準図版による等級見本と比較して等級付けをする方法で規定されています。

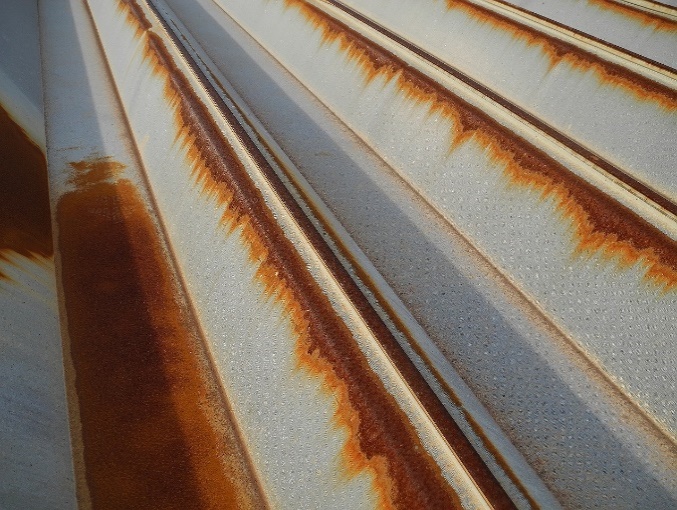

金属屋根の劣化:サビ

鉄が自然環境下で腐食することを「サビる」といい、このとき鉄表面に付着して残存する腐食生成物を「サビ」と呼んでいます。サビとは、鉄又は鋼の表面にできる水酸化物又は酸化物を主体とする化合物のことをいい、

サビの種類は、鉄の表面に生じるガサガサとした赤サビ、亜鉛やアルミニウムなどの表面に生じる白サビ、

銅の表面の腐食生成物層(緑青)である青サビなどがあります。

金属屋根のサビは、初期段階では主に曲げ加工部やボルト廻りから発生し、経年劣化により全体に広がっていきます。

サビの評価は、JIS K 5600-8-3(2014)「塗膜劣化の評価-サビの等級」で、サビの程度を基準図版による等級見本と比較して等級付けをする方法で規定されています。

金属屋根の劣化:穴開き

金属屋根に局所的なサビ(腐食)が発生・進行すると、鉄の組織が浸食され、穴開きに至ることがあります。

これは穴開き現象と呼ばれるもので、屋根からの漏水が発生するだけでなく、屋根の強度を低下させる危険性があります。

建物の安全性と耐久性向上

屋根は建物の主要構造部に定義されており、建築物の防火や安全、衛生上で重要な役割を果たしています。

近年の異常気象がもたらす自然災害に対して、屋根改修を通して様々な対策を施すことが可能です。

自然災害(台風、地震、積雪、大雨、火災)

●台風:台風は度々金属屋根の飛散被害をもたらしています。特に近年の台風大型化により金属屋根の強風に対する強度設計はより安全側に配慮することが求められます。屋根改修で補強することも可能です。

●地震:日本は地震大国であり、過去の大地震では住宅の倒壊被害も多く発生しています。これは屋根は耐震性に大きく影響する構造体で、瓦屋根のような重たい屋根の建物は、地震の力を強く受けて倒壊のリスクが高くなるためです。金属屋根は軽量(瓦屋根の1/10程度)であるため耐震性に優れています。

●積雪:積雪地域での積雪による金属屋根の被害は、屋根面の変形・座屈、緊定部(タイトフレーム部)での変形の他、軒先での座屈などが挙げられます。近年の降雪状況をみると、短期間に大量の降雪がある事に加えて積雪比重の増加も指摘されており、設計段階での積雪荷重の設定に当たり、必要に応じて積雪荷重の割増しを検討することが必要になります。

●大雨:近年のゲリラ豪雨は屋根機能の防水性に大きく影響を及ぼします。これまで漏水のなかった建屋でもゲリラ豪雨時に漏水するといった事例が増加しています。大雨に起因する漏水対しては屋根に設置されている「樋(とい)」を改修することで解決可能です。

●火災:建築物には用途・規模・立地場所(防火地域・準防火地域、22条地域)によって防耐火規制が適用されており、例えば耐火構造建築物の屋根は「屋根30分耐火構造」に、防火・準防火地域、22条地域の屋根は「不燃材料」又は「技術的基準に適合した材料」でなければならないなど規制がされています。

大型屋根改修の種類と工法

大型屋根の修繕は現状復旧による建物寿命の延長、改修は機能性や耐久性など要求性能を向上させるために行う重要な作業です。

改修工法は、現場調査による屋根材の劣化程度や、建物の用途、気象条件、要求される性能を踏まえて最適な工法を提案します。

以下に大型屋根の改修における種類と工法について解説します。

葺き替え

葺き替え工法は、劣化し古くなった屋根材を新しいものに交換することで、屋根の外観や機能性を向上させる工法です。

同じ材料で葺き替えることもありますが、異なる種類(形状・材質)の屋根材(スレート系→金属系)に変更する事例が増えています。屋根材の積載重量を既存より軽量にすることで、耐震性の向上に寄与します。但し、屋根の葺き替えは作業時の安全の確保が最も求められる工法で、屋内側からの安全設備が必要になりますので、操業しながら(居ながら施工)の作業に制限・影響がでることが懸念されます。

異なる材料での葺き替え例:スレート板→金属折版

同じ材料での葺き替え例:金属折版→金属折版

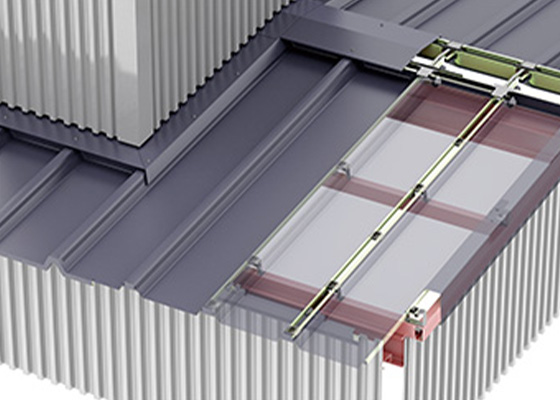

折板屋根の改修(カバー工法)

カバー工法は、既存の屋根材を撤去せずに、その上から金具等を介して同形状の新規屋根材を機械的に固定する工法です。断熱材(グラスウール)をサンドイッチすることで、屋根の外断熱化や遮音性を高めることも可能です。

他にも同形状の金属屋根ではなく、シート防水でのカバー改修も可能です。シート防水改修のメリットは、長尺の金属屋根の場合、屋根を現場で加工する必要がありますがこの工程を省略できます。また外断熱化や軽量化の他、谷樋がある場合等は屋根と谷樋までを防水屋根で一体化できるため、漏水の心配を解消します。

カバー工法は屋根材を撤去しないので、操業しながら(居ながら施工)の施工が可能になります。

また近年では環境保全の観点から、撤去作業に伴う廃棄物の削減が要請されており、工期の短縮も図れるためカバー工法は増加傾向にあります。但し、新規屋根材の重量が増加しますので、計画時に既存建築物の構造的な安全確認も合わせて必要になります。

シート防水カバー改修

金属屋根カバー改修

金属横葺き屋根の改修

既存が横葺きの場合のカバー改修工法は、同じ形状の屋根材を既存の割付を少しずつズラシながら機械的に固定する工法や、新しく鉄骨下地を取り付けて立馳葺きや折版にする工法、屋根面を断熱材・コンパネ板などでフラットに仕上げた状態で横葺きや立馳葺きにする工法での選択が可能です。

また古い横葺き屋根を撤去し、下地野地板はそのままで新規横葺き材に張り替える葺き替え工法も選択できます。

金属瓦棒葺き屋根の改修

瓦棒葺きは代表的な働き幅が3種類(321mm、364mm、418mm)あります。

金属屋根でカバー改修する場合は、この働き幅に合わせた専用の屋根材を、金具を介して取付ける工法が一般的です。断熱材(グラスウール)を敷き込むことで外断熱化も可能です。

長尺のため現地での加工ができない場合や、屋根面を防水化にすることが目的の場合は、シート防水でのカバー改修が可能です。カバー工法の重量増加について建物の構造的な安全性が確認できない場合は、葺き替えでの改修工法が選択されます。

平板スレート屋根(コロニアル・カラーベスト)、アスファルトシングル屋根の改修

平板スレート・アスファルトシングルへの金属屋根改修は、横葺き屋根を機械的に固定する工法が一般的です。

また既存と同じ材料での葺き替えも選択できます。

但し、平板スレート・アスファルトシングル共に過去に製造(2006年9月1日以前)されたものには石綿(アスベスト)が含有している可能性があります。カバー改修又は葺き替えのどちらの工法を選択しても石綿取扱い作業となりますので、石綿による環境汚染や健康障害に留意しながらの作業手順と法令遵守が求められます。

波板(大波・小波)スレート屋根の改修

波板スレート屋根の改修工法で一般的な工法は、金属屋根でのカバー改修です。

カバー工法には間接固定工法(下地及び金具を介して機械固定)と直接固定工法(既存母屋への機械固定)の2種類があります。

直接固定工法は以前から一般的に行われてきた工法で、既存スレート屋根に新設の屋根材を被せて鉄骨母屋に直接ビス固定(スレートに穿孔)するため、軽量で費用も安価ですが、石綿(アスベスト)飛散やスレートの踏み抜きによる墜落やスレート片の落下などの懸念事項が多く細心の注意が必要です。

対して間接固定工法は既存フックボルトを利用して金属製下地を設置し、新規屋根材を固定する工法です。

原則、スレート板にビス用の新規穴明けを行わないため、石綿(アスベスト)飛散や工事中の漏水の心配がほとんどなく、建物内が操業中でも施工(居ながら施工)が可能となり、工期も短縮できます。

カバー工法以外では葺き替え工法があります。スレート板を撤去して、新たな屋根材を取付ける工法です。

屋根材の積載重量は既存より軽量になることが多く、耐震性の向上に寄与します。但し、葺き替えは作業時の安全の確保が最も求められる工法で、屋内側からの安全設備が必要になりますので、操業しながら(居ながら施工)の作業に制限・影響がでることが懸念されます。また既存スレートが石綿(アスベスト)を含有している場合は、廃スレートの処理(石綿含有産業廃棄物)が必要になります。

防水(シート防水・ステンレス防水)

シート防水の改修工法は、カバー改修が一般的な工法です。

既存シートの上から新設シートを機械固定で重ね張りするため、建物内が操業中での作業(居ながら施工)が可能で、建物への重量増加も軽量でおさまります。撤去工事が無いため、撤去廃材がほとんど発生せず、環境にも優しい工法です。

塗膜系防水での改修工法を選択する場合は既存防水シートへの密着性等の相性があるため、施工には細心の注意が必要です。

葺き替え工法を選択する場合は、建物への重量増加では有効ですが、既存防水シートを撤去するため作業中の漏水の懸念や撤去廃材の処理が発生するので、施工には細心の注意が必要です。

ステンレス防水の改修工法は、カバー改修が一般的な工法です。

既存屋根に通し吊子をビス固定し、バックアップ材(断熱材)を敷き込み、既存屋根と同形状の屋根材を被せて馳部分をシーム溶接(電気抵抗溶接)することで完全一体化させる工法です。カバー工法のメリットは、バックアップ材(断熱材)を敷き込むことで断熱性・遮音性が向上、建物内が操業中での施工(居ながら施工)が可能、廃材処理の削減が挙げられます。

カバー工法の重量増加による建物の構造的な安全性が確認できない場合は、葺き替えでの改修工法が選択されますが、施工中の漏水には細心の注意が必要です。

ハイタフカバー改修

RTカバー改修

大型屋根の塗装、塗り替えについて

大型金属屋根の塗装・塗り替えは、屋根の保護や寿命延長、外観の改善を目的に金属屋根の初期メンテナンスとして行われます。ここでは金属屋根の塗装に用いられる種類で代表的なものを解説します。

屋根塗装

外壁塗装

遮熱塗装

遮熱塗装は、太陽光の内、熱に変換されやすい近赤外線を高反射させ屋根表面温度を低減させることで建物内部に伝わる熱を抑制します。建物内部の温度上昇を抑え、冷房コストの削減に寄与できます。耐候性は仕上げ塗料の樹脂(フッ素、シリコン、ウレタンなど)により変化します。色は塗料メーカー各社の標準色から選択するのが一般的ですが、(一社)日本塗料工業会の色見本帳からの調色が可能なメーカーもあります。遮熱塗料は一般塗料と比較して同じ色でも反射率を高められていますが、最も反射率が高い色は白色です。色が濃くなるにつれて反射効果(反射率)は低下します。

ケレン(下地処理)、防錆塗料(下塗り)

金属屋根を塗装する際に最も重要になるのがサビへの対策です。

塗装前の対策として「ケレン」と呼ばれる下地処理があります、いわゆるサビ落しです。サビ落しが不十分な状態で塗装をした場合、カサブタが出来ている傷に上から薬を塗って効能が半減してしまうのと同じで、サビや異物のある状態でいくら高級塗料を塗装しても効果が半減してしまいます。サビの他にも屋根表面にはゴミ、油脂類、海塩粒子、その他種々の汚染物が付着しています。

またケレン作業をすることで被塗面に凹凸を付けることにより、塗料の付着性を向上させることも重要な目的になります。

防錆塗料(下塗り)は防食効果の主体をなすものですので、屋根面に良好な付着性を有し、防食性能のために必要な膜厚を確保し得る塗装性状が求められます。塗膜の防食効果に及ぼす膜厚の影響は非常に大きく、膜厚の確保が重要になります。一般的には膜厚が厚ければ厚いほど防食効果は大きくなりますが、一回に過大な膜厚で塗装すると、塗膜にちぢみ・割れなどの異状が発生しやすいので、各塗料に定められている塗布量・塗膜厚を守ることが必要になります。

大型屋根改修の付帯工事

大型屋根を改修する際に屋根面だけでなく、屋根に付随している樋、トップライトについても同時に改修することで、より自然災害に対する備えが可能になります。

樋・オーバーフロー

近年の異常気象による台風の巨大化やゲリラ豪雨がもたらす降雨量は想像を超えるものになっており、

普段漏水をしていない建屋も雨樋の排水能力を超えて水が溢れ(オーバーフロー)、建屋内へ漏水する事例も多くなってきています。

樋の種類は、建物と建物が繋がっている屋根の谷部分に横方向に配置されている谷樋(軒樋)と、縦方向に設置され排水する竪樋があります。

谷樋のオーバーフロー対策として、谷樋の拡張や、屋根面と谷樋を防水工法によって一体化にする工法が挙げられます。既存の屋根構法により対策も異なりますので、専門の屋根メーカーに相談することをお勧めします。

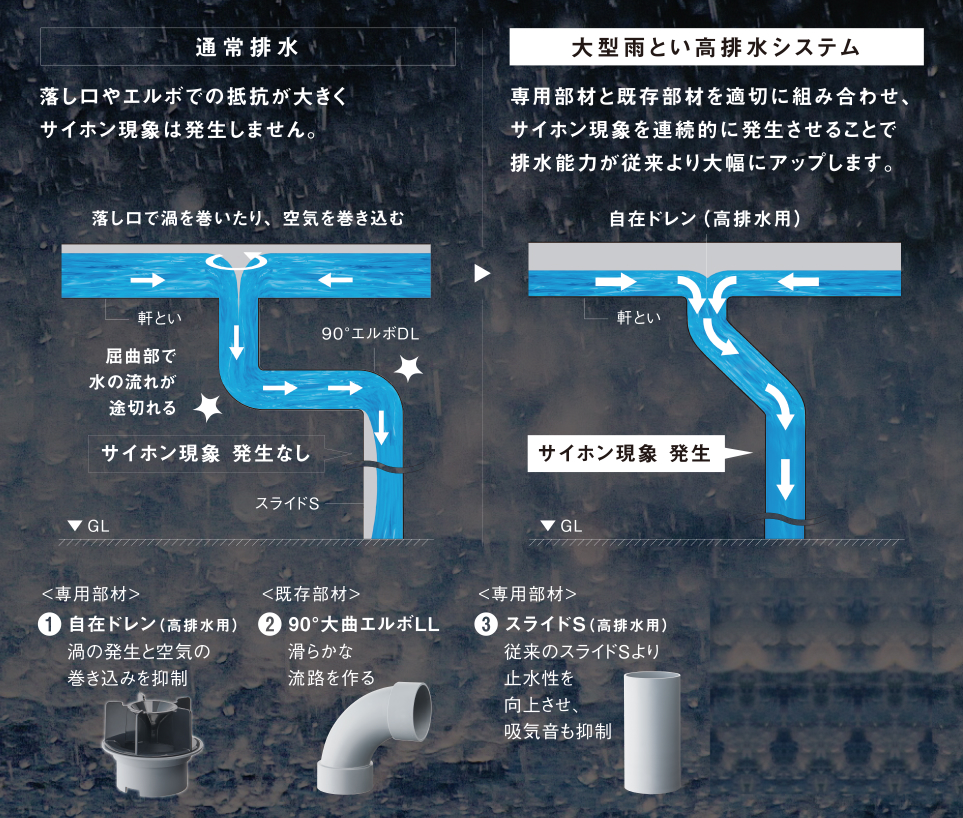

竪樋のオーバーフロー対策として、竪樋を増径しての取替えが一般的でしたが、近年はサイフォン現象を利用した専用部材を使用することで排水能力を向上できる高排水システムの採用も増加しています。

谷樋オーバーフロー対策

トップライト(明り取り)

トップライト(明り取り)は屋根に設けられた透明な窓やパネルなどの事を指し、建物の内部に自然光を取り入れ、室内の明るさを確保する省エネ対策で設置されています。トップライトの改修は既存と同材質・同形状のもので交換することが一般的です。

しかし、老朽化に伴い漏水の原因となったり、夏場の暑さの原因となったり、近年の照明LED化に伴う電気消費量抑制などで、トップライトを撤去したり塞いだりする工事も増加しています。

トップライトの更新

トップライトの塞ぎ

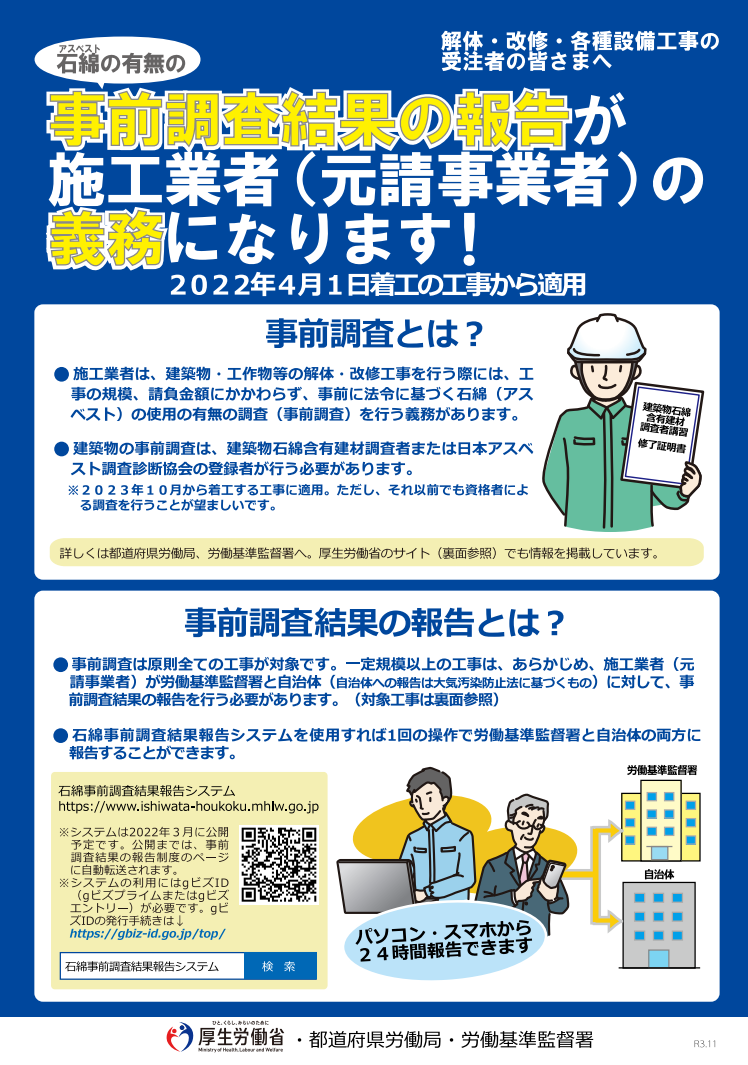

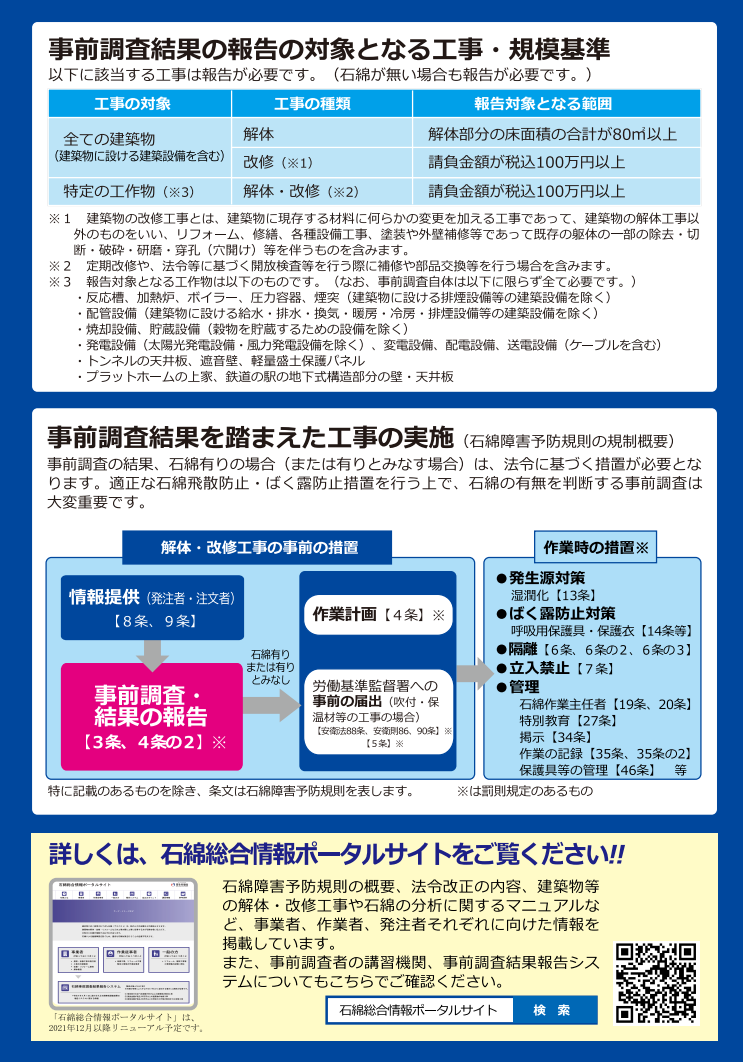

大型屋根の改修で考慮すべきこと

石綿(アスベスト)は17年前(2006年9月1日以前に着工した建築物)まで強度や不燃性に優れていたこともあり建築物に多く使用されていましたが、その後の健康リスクの認識から、現在は製造や使用を禁止されています。建物を解体・改修工事する場合、当該工事において石綿含有建材の有無の事前調査を行い、ある一定規模の建物については調査結果を都道府県等に報告することが義務付けられています(2022年4月1日~)。屋根改修する場合ももちろんこれに該当し、事前調査が求められます。調査の結果、石綿含有建材がある場合は、石綿を飛散させない対策が求められることになります。

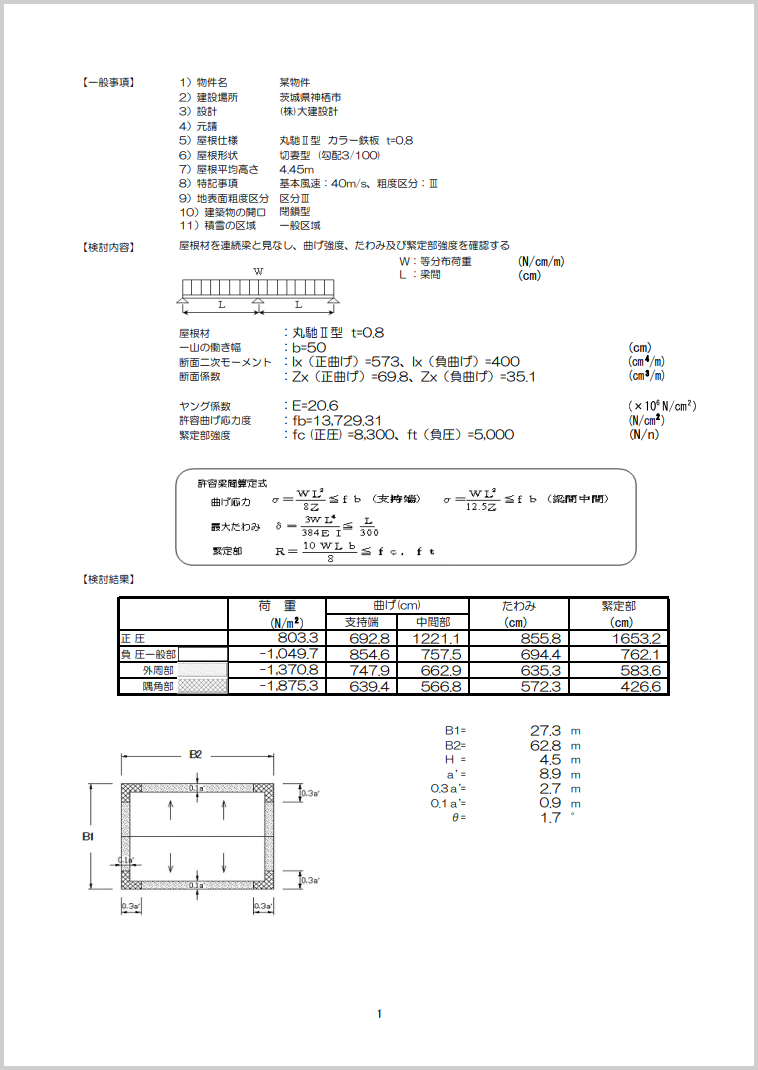

この他にも屋根改修計画の際に考慮すべき設計事項として、屋根材の耐風圧性能を検討しておくことが重要です。

石綿含有建材(アスベスト)事前調査

石綿含有建材事前調査は2023年10月1日から石綿含有建材調査者の資格保有者によって実施することが義務付けられています。調査は石綿含有建材が使用されているか否かを確認するための調査であり、設計図書等の書面調査と現地での目視調査の両方を行う必要があり、石綿含有の有無が明らかでない場合は分析による調査も必要になります。

調査結果については都道府県等と労働基準監督署に報告することも義務付けられています。

調査結果に基づいて、石綿の除去や取扱いに関する計画が策定されます。

石綿含有建材事前調査に関するリーフレット/厚生労働省HPより引用

アスベスト対策と飛散防止

石綿(アスベスト)を含む建材が劣化したり破損したりすると、繊維(粉じん)が飛散します。繊維を吸い込んでしまうと後々の健康への悪影響が生じる可能性があります。石綿含有建材事前調査で含有有りと判定結果が出た場合は、石綿を飛散させない飛散防止対策が必要になり、一般的には隔離養生による湿式作業などがあります。

また石綿を吸い込まない対策として、保護具(マスク、防護服、保護メガネなど)による防護措置が必要になります。石綿の取り扱いは専門的な知識が必要になり、対策も法令遵守が不可欠ですので、専門業者によって行うべき作業になります。

耐風圧・強度の確保

屋根改修計画の際に考慮すべき検討事項として、耐風圧性能・強度の確認があります。屋根の飛散など風災害に対する十分な安全性を確保することが重要です。

耐風圧・強度を確認計算する場合、建物の高さ・形状、屋根形状、屋根材質、地域の基準風速・積雪荷重などの情報が必要になります。これらの情報は発注者・設計者・専門業者から提供され、屋根メーカーにより計算されます。

耐風圧性能計算書(サンプル)

大型屋根のメンテナンスの必要性(維持管理)

屋根のメンテナンス(維持管理)は屋根の寿命延長、防水機能の維持、美観の維持等の観点から非常に重要です。

メンテナンスは定期的な点検を行い、不具合(損傷・劣化)を早期に発見し、修復が行われることで建物全体の健康状態を維持されます。

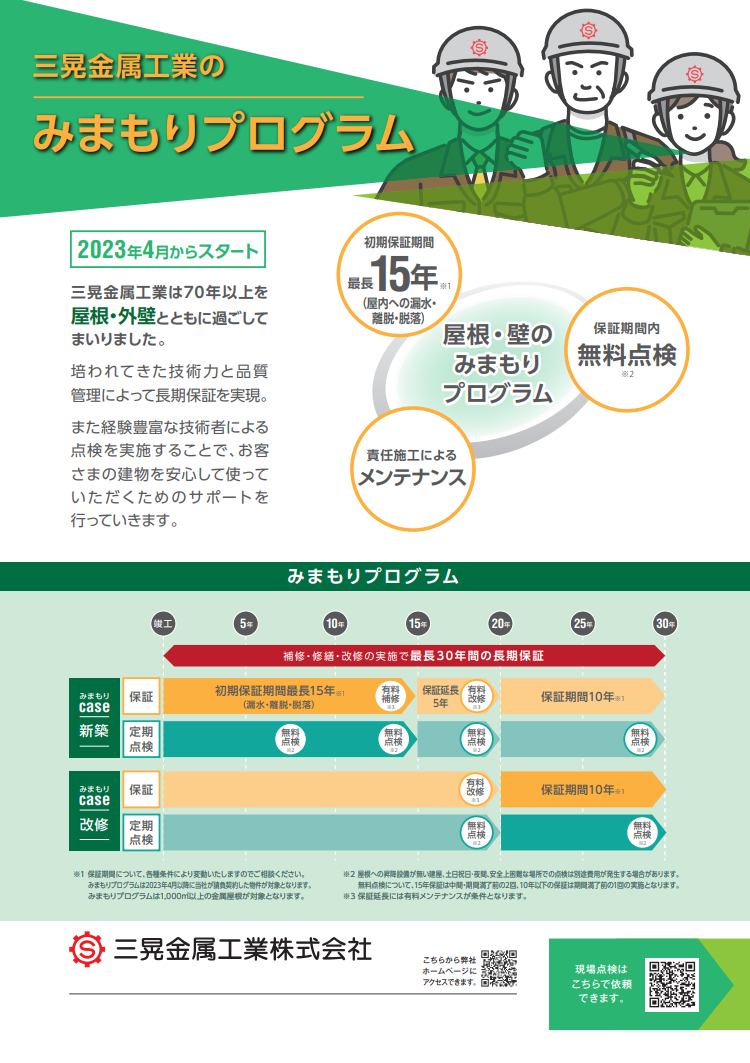

定期的な点検・調査(みまもりプログラム)

みまもりプログラムとは、三晃金属工業(株)が2023年4月からスタートさせた長期保証と点検を組み合わせた屋根・外壁に特化したサポートプログラムです。長期保証については新築最長15年、改修最長10年を設定し、保証期間内での無料点検実施を行い、保証期間内に発生した不具合を早期に発見し修繕することで建物の安全を確保します。

保証期間後についても定期的な点検実施によりメンテナンス計画をご提案し、計画保全・予防保全を実現します。

ドローンを用いた点検・調査

既存の建物は屋根に昇降できる設備が整っていないものも多く存在しています。このような場合、これまでは昇降用の仮設設備を用いたり、高所作業車によるアプローチで点検・調査を行うケースがありました。

スレート屋根はそもそも屋根上を歩行することによる踏み抜き、墜落災害が懸念される危険な作業です。

そこでドローンを用いた点検・調査は、このようなアクセス困難な屋根面に効果的・安全にアクセスでき、視覚的なデータを収集するために非常に有効な手段になっています。

ドローンは高性能なカメラを搭載しており、定期的な点検とモニタリングや、3Dモデルの成形や測定作業にも活用でき、赤外線カメラを搭載しているものであれば遮熱・断熱性能などを評価することが可能です。

三晃金属工業の大型屋根改修事例

三晃金属工業は設立以来、金属屋根のリーディングカンパニーとして、様々な大型建築物の屋根を新築・改修施工して参りました。以下に屋根改修事例を紹介します。

有名大型建造物の改修事例

当社ではJRの大型駅舎のホーム屋根の葺き替え改修や、各地のシンボリック建築物に採用されているステンレス防水工法のカバー改修を多く手掛けています。

工場や倉庫の屋根改修事例

当社で最も実績が多く得意とする屋根改修が工場・倉庫系屋根の改修です。

既存屋根は折版、瓦棒、スレート、防水屋根(シート・ステンレス)など様々な屋根でご提案可能です。

漏水改修はもちろん、断熱化改修も得意分野です。

三晃金属工業の大型屋根改修

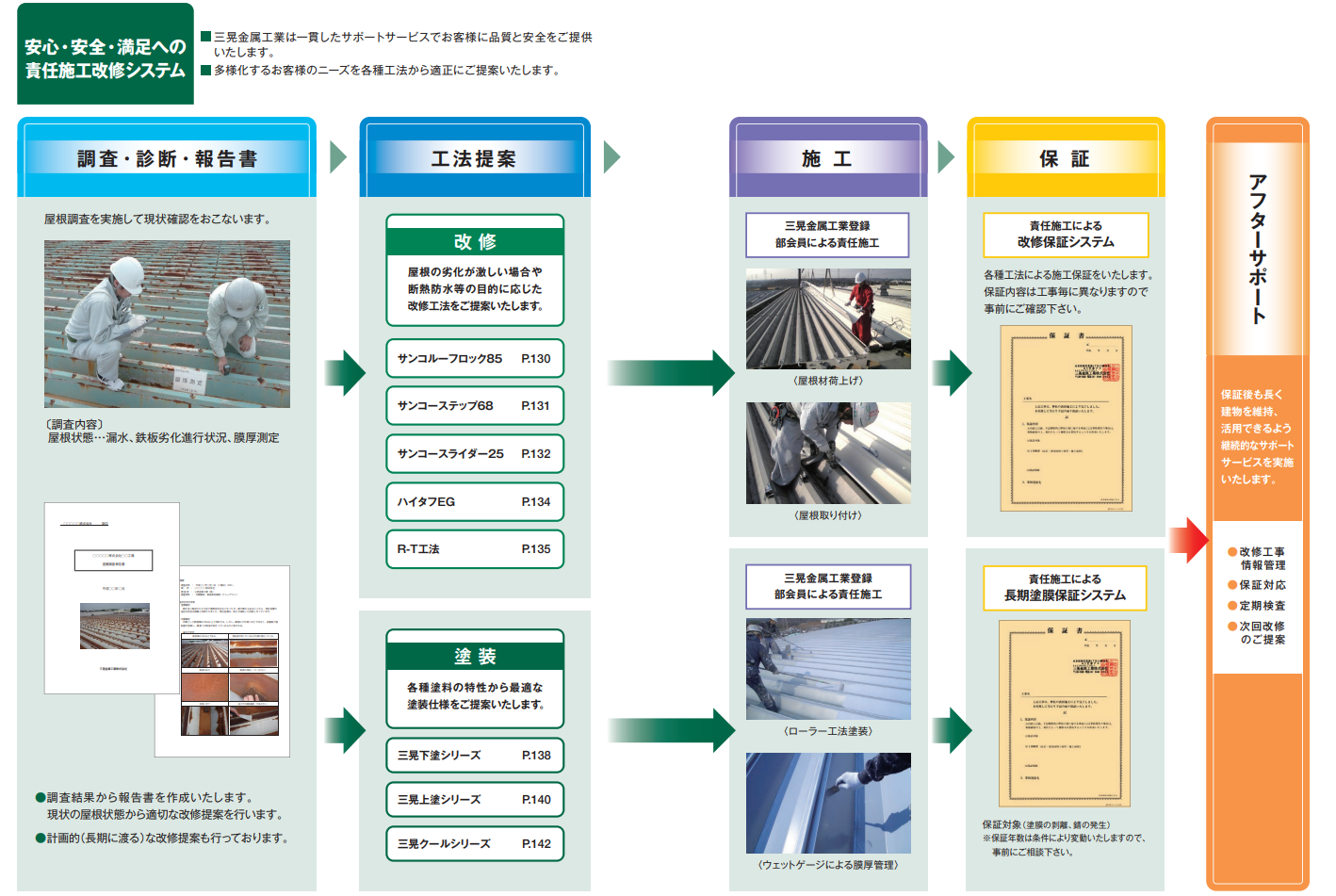

三晃金属工業の屋根改修は、まず現場調査(書面・現地)を行うことから始まります。

新築時からの増改築・改修履歴、既存屋根状態の確認、お客様からのご要望ヒアリング(漏水対策・延命化・断熱化・予算など)を行うことで最適な改修工法のご提案をさせて頂きます。

改修工事の流れ

屋根の改修工事は計画から完了まで様々な段階を踏みます。一般的な屋根改修の流れの一例を紹介します。

1.調査:既存の建物の状態を確認するために調査(書面・現地)を行います。

2.工法の提案:調査結果や発注先の要望・予算などから最適な改修工法をご提案します。

3.設計:採用された改修工法を元に具体的な設計(材料の選定・耐風圧検討・樋排水検討・施工図の作成など)と工事計画(工程など)を策定します。

4.各種許可申請:工事に必要な許可取得や申請をします。

5.材料の調達:設計に基づいた必要な材料を購入します。

6.工事の開始:工程表に基づいて各種工事を開始します。

7.安全対策:作業現場での安全を確保するために、作業に合った適切な安全対策を講じます。

8.工事進捗のモニタリング:工事中は進捗を定期的に監視し、工程表に従って進捗を確認します。工事進捗に問題が発生した場合は迅速に対応します。

9.検査と品質管理:各種工事が完了毎に検査を実施し、設計通りの品質が確保できているか確認します。必要に応じて修正や調整を行います。

10.完工と引渡し:工事が完了したら発注者に完成書類を提出します。

11.アフターサポート:改修工事が完了した後も定期的な点検を実施し、不具合が発生した場合には早期に対応します。

設計・構造計算

屋根改修の採用工法、材質、各種要求性能などを踏まえた設計を行います。改修工法の詳細については施工図面を作成します。

またカバー工法の場合、積載荷重が増加しますので、既存建物の構造に対して安全性の確認が必要になります。

構造確認については専門の設計事務所などでの確認が一般的です。

断熱性能

改修時に最も多い要求性能に断熱性能の向上があります。屋根の断熱性能は建物全体のエネルギー効率に大きな影響を与えます。断熱性能は一般的に熱貫流率(U値)で表され、屋根・壁の両側の温度差を1℃とした場合に1時間当たりに1㎡を通過する熱量のことを指します。単位はW/㎡・Kで表され、数値が小さいほど熱を伝えにくいことになり、断熱性能が高いということになります。各メーカーでは施工事例での外気温と室内温度の施工前・後のデータも公表されていますので参考資料にできます。

防火・耐火性能

防耐火規制は、人の生命を守るために地域と建築物の両面から定められています。

屋根の防火・耐火性能は、建物の安全性と周囲の環境への影響を考慮する上で非常に重要です。

改修工法計画時には、改修する建物の立地条件と建築物から防・耐火性能が必要か確認し、必要であれば要求性能を満たす仕様にする必要があります。

素材(ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板、ステンレス、チタン)

金属屋根に加工される鋼板は素材(材質、焼付塗膜など)によって、多様の特徴があります。

建物の立地条件や用途等に応じて適切な素材を選択することが屋根の寿命を延命化できることに繋がります。

現在多く採用されているガルバリウム鋼板は、アルミニウムと亜鉛の合金メッキ鋼板で、亜鉛鉄板(Z27)の約3~6倍の耐久性が期待できます。加工性も良く、価格も低価格帯であることから広く金属屋根に採用されています。

フッ素樹脂鋼板などの焼付塗装鋼板は耐食性・耐候性に優れており、長期間に渡り補修や塗り替えが省けるため経済的です。また塗膜中に熱反射性顔料を添加しており、鋼板の熱反射性を高めた遮熱鋼板です。

ステンレス鋼板は、鉄にクロム(Cr)を混ぜた金属のことを言います。耐食性・耐候性に優れており錆びにくい特長があります。高価格帯ですが海岸地域の建物に採用されたり、特殊な屋根形状(異形・変形)に対応できるステンレス防水屋根に採用されています。

チタンは、自然環境においては決して腐食しない耐食性があるため、素材としては最も優れた金属であり、宇宙・航空産業等の用途で利用されていましたが、海岸や温泉地域などの厳しい環境条件での屋根にも採用されています。

超高価格帯であるため、一般的な建築物にはほぼ採用されていません。

耐用年数・長期保証

当社では改修工事完了時に施工保証書を提出しております。改修工事ではカバー工法・葺き替え工法や塗装工法での全面改修の場合、最長10年間の保証になります。カバー・葺き替え工法では漏水や屋根材の脱落が保証対象、塗装工法では塗膜からのサビ発生と剥がれが保証対象です。

改修工法提案や設計時に既存状態や素材・工法などを踏まえた耐用年数から保証年数をご提示させて頂いております。

(一般社団法人)日本金属屋根協会

日本金属屋根協会は、金属屋根及び金属外壁に関する技術の開発向上及び普及促進、人材の養成、調査研究等を行い、経済の発展と国民生活の向上に寄与することを目的として設立された団体です。

会員は全国の屋根メーカー、鋼板メーカー、鋼板商社、建築板金店、建材販売店などから構成されています。